ことば 噺家 演目 志ん生 円朝迷宮 千字寄席

【どんな?】

舞台は日本橋の料亭を舞台。

【あらすじ 】

日本橋浮世小路うきよこうじ にあった名代の料亭「百川ももかわ 」。

葭町よしちょう の桂庵けいあん 、千束屋ちづかや から、百兵衛ひゃくべえ という新規の抱え人が送られてきた。

田舎者で実直そうなので、主人は気に入って、当分洗い方の手伝いを、と言っているときに二階の座敷から手が鳴る。

折悪しく髪結ゆ いが来て、女中はみな髪を解いてしまっているので座敷に出せない。

困った旦那は、百兵衛に、

二階では、祭りが近づいたというのに、隣町に返さなくてはいけない四神剣しじんけん を質入れして遊んでしまい、今年はそれをどうするかで、もめている最中。

そこへ突然、羽織を着た得体の知れない男が

百兵衛が

ひたすら言い訳を並べ立て、

百兵衛の方は

機嫌をそこねまいと、酒を勧める。

百兵衛が下戸だと断ると、それならと、初五郎は慈姑くわい のきんとんを差し出して、

ばか正直な百兵衛、客に逆らってはと、大きな慈姑のかたまりを脂汗あぶらあせ 流して丸のみし、目を白黒させて、下りていった。

みんな腹を抱えて笑うのを、初五郎、

一方、百兵衛。

のどをひりつかせていると、二階からまた手が鳴ったので、またなにかのまされるかと、いやいやながらも二階に上がる。

「うっひぇッ」

その奇声に二階の連中は驚いたが、百兵衛が椋鳥むくどり でただの抱え人とわかると、三光新道さんこうじんみち の常磐津歌女文字ときわづかめもじ という三味線の師匠を呼んでこい」

「名前を忘れたら、三光新道でかの字のつく名高い人だと聞けばわかるから、百川に今朝けさ から河岸かし の若い者が四、五人来ていると伝えろ」と言われ、出かけた百兵衛。

やっぱり名を忘れ、教えられた通りに「かの字のつく名高い人」とそこらへんの職人に尋ねれば「鴨池かもじ 先生のことだろう」と医者の家に連れていかれた。

百兵衛が袈裟けさ がけに斬られた」と誤解。

弟子はすぐさま、先生に伝える。

「あの連中は気が荒いからな。自分が着くまでに、焼酎と白布、鶏卵けいらん 二十個を用意するように」

百兵衛、にこにこ顔で戻ってきた。

百兵衛の伝言を聞いた若い衆、晒さらし にして腹に巻き、卵をのんでいい声を聞かせようって寸法だ」

「間違えるに事欠いて、医者の先生を呼んできやがって。この抜け作」

底本:六代目三遊亭円生

【RIZAP COOK】

【しりたい】

コマーシャルな落語 【RIZAP COOK】

実際にあった本膳料理の店、百川が宣伝のため、実際に店で起こったちょっとした事件を落語化して流布させたとも、創作させたともいわれます。

いずれにしても、こういう成り立ちの噺は、「百川」だけでしょう。

落語というものが、というか、江戸文化というものが、かなり自由闊達であったことが、なんとなくうかがえますね。

創業は安永期か 【RIZAP COOK】

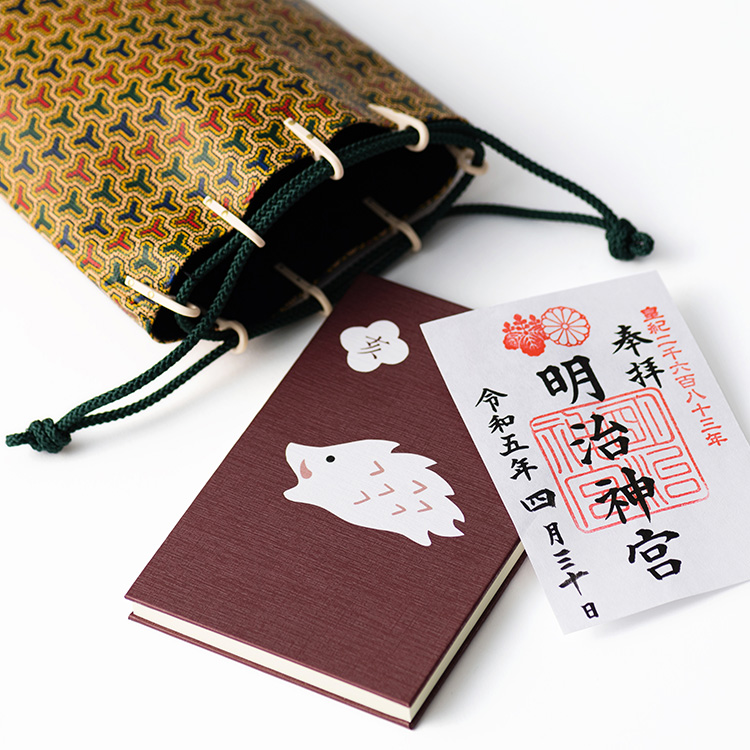

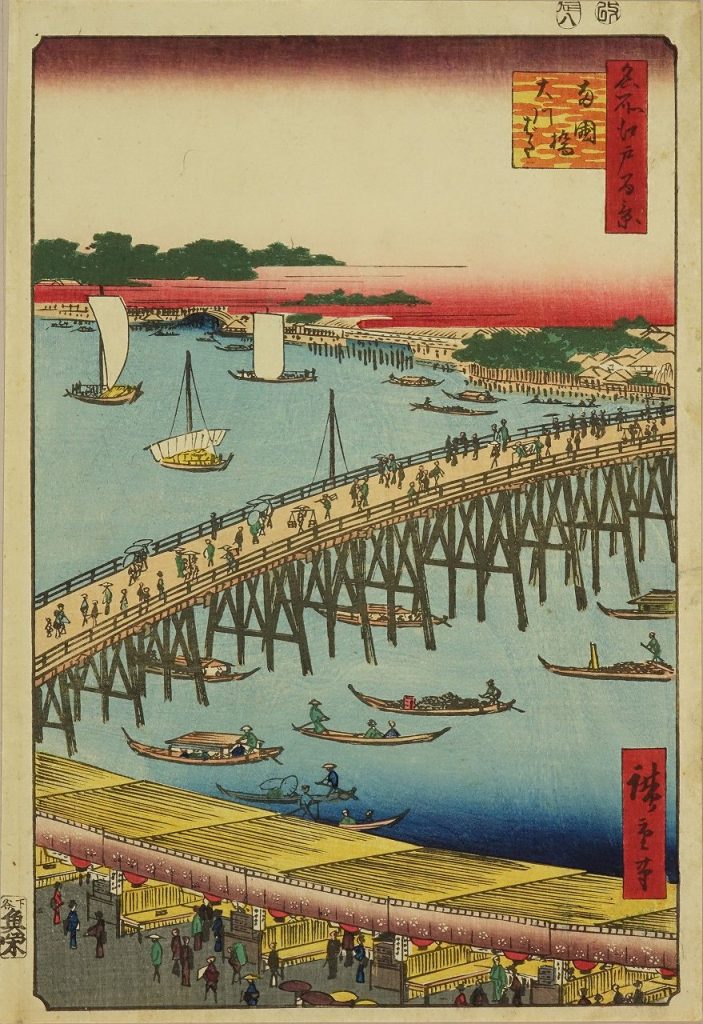

「百川」は代々、日本橋浮世小路に店を構え、「浮世小路」といえばまず、この店を連想するほどの超有名店でした。

もとは卓袱しっぽく (中華風鍋料理のはしり)料理店で、安永6年(1777)に出版された江戸名物評判記『評判江戸自慢』に「百川 さんとう 唐料理」とあります。

創業時期の詳細はわかりません。ネットでは天明3年(1783)との説も出ていますが、上述のように、安永期には繁盛していたようですから、よくわかりません。

明治32年(1899)1月3日号「文藝倶楽部」掲載の「百川」は、二代目古今亭今輔(見崎栄次郎、1859-98)の速記でした。

ここには、芳町よしちょう (=葭町)にあった料亭「百尺」の分店だったとされています。

天明年間(1781-89)には最盛期を迎え、文人墨客が書画会などを催す文化サロンとしても有名になりました。

ペリーも伊賀者も賞味

この店の最後の華は、安政元年(1854)にペリーの一行が日米和親条約を締結が再来航した際、百川一店のみ饗応を受け負ったことでした。

幕命で、予算は千両だったそうです。こりゃ、すごい。

さらに。

この宴会には、澤村甚三郎なる人物が、幕府要人の一人として、変名で潜り込んでいました。

この人、何者?

藤堂藩の伊賀者(無足人ではない!)です。在郷で忍者職をこなしながらの、れっきとした武士でした。

「伊賀者」とは忍者職の武士なんだそうです。澤村家では当主が代々「甚三郎」を名乗ります。忍者です。

この人、べつに黒装束で船に潜入したわけではありません。

侍のいでたちで、ふつうに、なにくわぬ顔で、目立たないかんじで、宴会メンバーに加わっていたのでした。

甚三郎の任務遂行は、どれほどのものだったのか。

はっきり言って、たいしたことはない。

あちらの将校とくだらない話(もちろん通訳を介して)をして、米ドル紙幣を一枚もらってきた程度のものでした。

幕末の政局にいかなる利をもたらしたのかは、推して知るべしです。

ただ、言えることは、澤村も百川の献立に舌鼓を打ったであろうこと。これはすごい。むしろ、こっちのほうが価値ある「任務遂行」だったかもしれません。

そのときの百川の名菜献立が残っているそうです。なかでも、柿にみりんをあしらったデザートは、米将校らを喜ばせたとか。柿にみりん。悪くない新味かも。

そんな百川も明治元年(1868)には廃業しています。時勢のあおりでしょうか。

忍者も明治になると、軍隊や警察に入って得意技を駆使する人もいましたが、多くは市井の闇に消え落ちました。

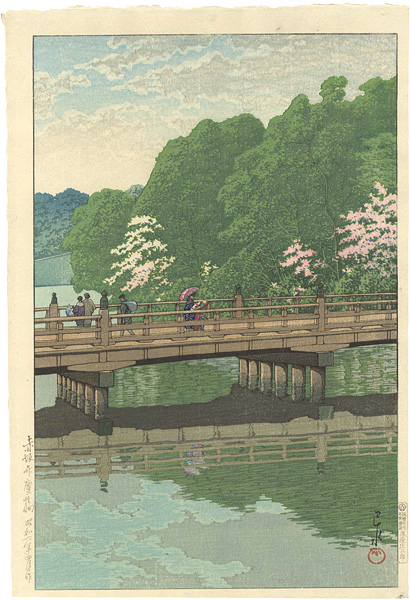

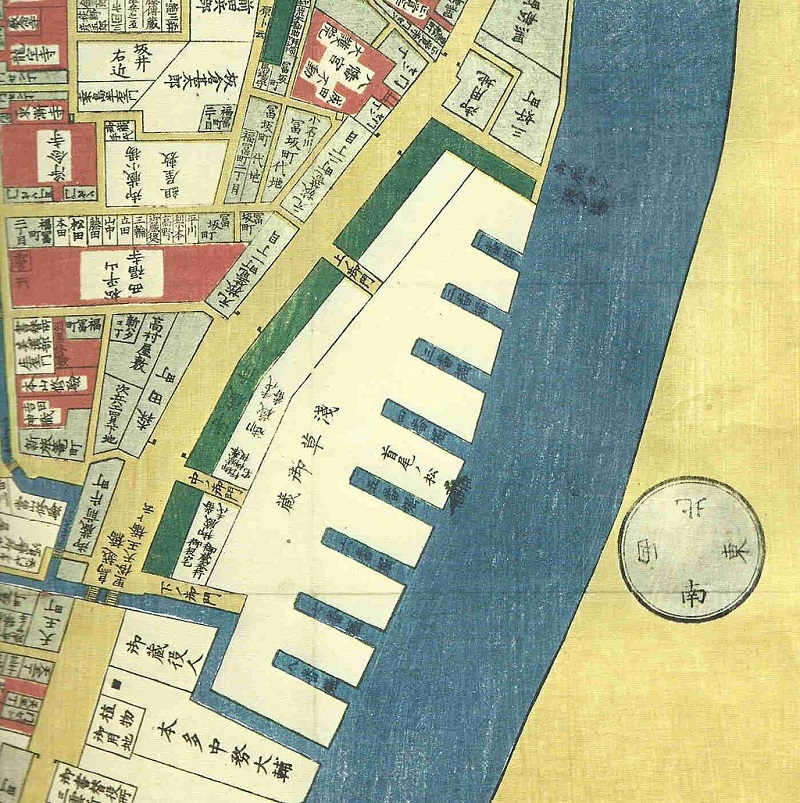

日本橋浮世小路 【RIZAP COOK】

にほんばしうきよこうじ。中央区日本橋室町むろまち 2丁目の東側を入った横丁。

明和年間以後の江戸後期には飲食店が軒を並べ、「百川」は路地の突き当たり右側にあったといいます。

現在のコレド室町、ビルに囲まれて立つ福徳神社あたりに、百川があったそうです。

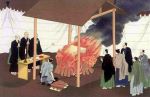

四神剣 【RIZAP COOK】

しじんけん。祭りに使用した四神旗しじんき です。

四神は四方の神の意味で、青竜せいりゅう (東)、白虎びゃっこ (西)、朱雀すざく (南、朱=深い赤)、玄武げんぶ (北、玄=黒、武=亀と蛇の歩み)の図が描かれ、旗竿に鉾ほこ がついていたため、この名があります。

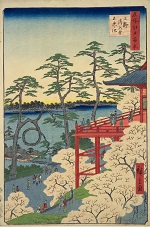

神田祭、山王祭のような大祭には欠かせないもので、その年の当番の町が一年間預かり、翌年の当番に当たる町に引き継ぎます。五輪旗のようなものですね。

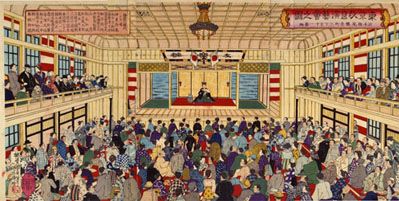

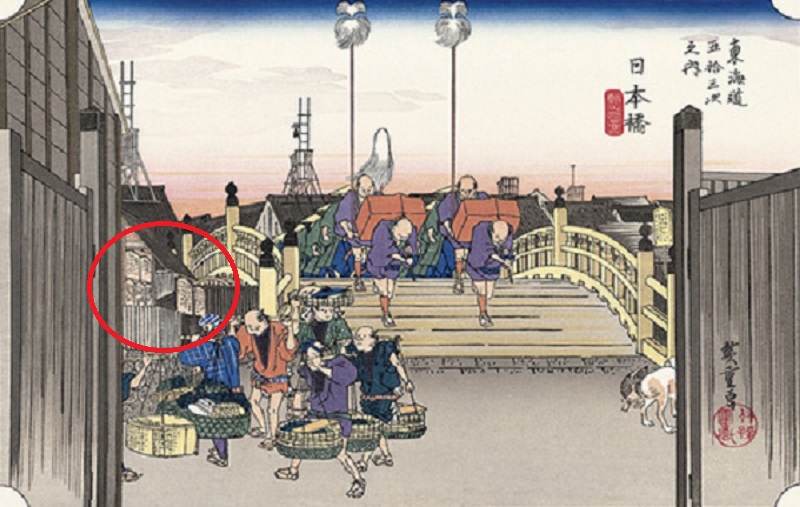

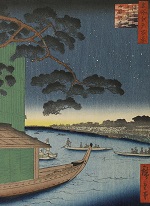

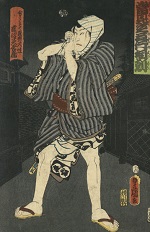

神田大明神御祭図。国輝。安政4年(1857)。大判錦絵3枚続。。祭りの壮大な雰囲気が伝わります。国立音楽大学附属図書館(竹内文庫)所蔵

椋鳥 【RIZAP COOK】

むくどり。椋鳥とは、秋から春にかけて江戸に出稼ぎに来た奉公人のことをいいます。

噺の中で若い衆は百兵衛を「椋鳥むくどり 」と呼んでいます。

たんに田舎者をののしるだけのことばではなく、地方から江戸に上がってきてそのまま居ついてしまった人たちをもさしました。

多くは人足などの力仕事に従事していました。渡り鳥の椋鳥のように集団で往復することから、江戸者はそのように呼びました。

さげすんだりののしったりする意味合いの強いことばではありません。

慈姑 【RIZAP COOK】

くわい。オモダカ科の多年草。小芋に似た地下の球根を食用とします。

渋を抜き、煮て食べます。原産が中国で、日本では奈良時代には食べられていたそうです。苦みが残って、あまり美味な食材でもなさそうですが。

その頃は、精力食品ながらも食べ過ぎると腎水を減らすと考えられていたようです。

ところが江戸期に入ると、精力増強の側面は忘れ去られて、食べると水分を減らすということだけが強調されるようになりました。

江戸期を通して、慈姑は水分を取るもの、が通り相場でした。水がよく出る田んばに慈姑を植えると水を吸い取ってくれる、という笑い話さえ残るほど。

成分にカリウムが多いので利尿作用があるため、水を取ると思われていたのでしょう。天明の飢饉ききん では救荒作物きゅうこうさくもつ として評価されたせいか、おせち料理に使われたりするのも人々にありがたい食物だから、ということからなのでしょう。

ちなみに、欧米では観賞専用で、食用にするのは東アジア圏だけだそうです。

慈姑のきんとん 【RIZAP COOK】

くわいのきんとん。この噺では「慈姑」そのものではなく「慈姑のきんとん」として登場しています。

慈姑のきんとんは、慈姑をすりつぶして使うのですが、この噺では慈姑が丸ごときんとんの中に入っているふうに描かれています。

一般に、慈姑のきんとんの意味するものは、見かけは栗きんとんに似ているのになかなかのどに通らないということ。

そこで、 理解や納得のしにくい事柄のたとえで使います。久保田万太郎(1889-1963、赤貝のひもで窒息死)は、小説「樹蔭」に「命令とあれば、無理にものみこまなければならない慈姑のきんとんで」と書き残しています。

久保田万太郎は「百川」を踏まえて使っていますね。

さらに、万太郎は小説「春泥」で、「だってあのこのごろ来た女中。―まるッきし分らないんだ、話が。―よッぽど慈姑のきんとんに出来上っているんだ。」とも。

この表現を推しはかると、 そっけない、人当たりの悪い人間の意味で使っているようです。

山家やまが もん(=地方出身者)の百兵衛の影がちらつきます。久保田はよほどの「百川」好みだったのがわかりますね。

そこで結論。

慈姑のきんとん=百兵衛。

慈姑のきんとんは百兵衛の表象である、ということなのだと思います。

長谷川町三光新道 【RIZAP COOK】

はせがわちょうさんこうじんみち。中央区日本橋堀留ほりどめ 二丁目の大通り東側にある路地です。

入り口が目抜き通りに面している路地を江戸では新道じんみち と呼びました。

鹿野武左衛門(安次郎、1649-99.9.6)や古山師重(古山太郎兵衛、17世紀後半)などが住んでいたことでも知られています。

鹿野武左衛門は江戸落語の元祖、古山師重は浮世絵師。菱川師宣の弟子が、いっときは菱川師重を名乗っていた時期もありました。

近くには芝居小屋もあって、芸事にからんだ人々が多く住んでいた、にぎやかで艶っぽい町。それが長谷川町の特色でした。元吉原の近所でもありますし。

人形町末広の跡地には、現在、読売IS(読売新聞社の系列社でチラシ制作など)の社屋が建っています。

この隣には「うぶけや」(天明3年=1783年開業)も。刃物製造販売の老舗です。

店の中に掛かる「うぶけや」の扁額。これがすごい。日下部鳴鶴(日下部東作、1838-1922)の門下による寄せ書きです。日下部鳴鶴は近代の書家です。揮毫したのは、「う」=伊原雲涯(1868-1928)、「ぶ」=丹羽海鶴(丹羽正長、1864-1931)、「け」=岩田鶴皐(岩田要輔、1866-1938)、「や」=近藤雪竹(近藤富寿、1863-1928)。さらに。店の外に掲げられた「うぶけや」の看板。これは丹羽海鶴の揮毫なんだそうです。なんだか、すごいです。

通りの向かいから眺めるこの一角だけの渋い光景は、一瞬、江戸の当時にに導いてくれます。

玄冶店 【RIZAP COOK】

げんやだな。うぶけやは玄冶店げんやだな といわれるところにあります。

近くには、花街の頃から残っている料亭の濱田家はまだや がありますが、こちらも「玄冶店 濱田家」と称しています。

ミシュランガイドや防衛庁の密談(守屋次官と山田商会の)で、一般にも知られるようになりましたね。

玄冶店は、三代将軍家光の御典医だった岡本玄冶おかもとげんや の敷地でした。家光の疱瘡ほうそう を治したことから、そのご褒美にと土地を拝領。

玄冶は借家を建てて人々に貸したので、ここら一帯は玄冶店と呼ばれるようになりました。町名は新和泉町しんいずみちょう 。玄冶店は俗称です。

歌舞伎『与話情浮名横櫛よわなさけうきなのよこぐし 』の、与三郎がお富をゆする場は玄冶店の妾宅。

四代目橘家円喬(柴田清五郎、1865-1912)はこの地に住んでいたことから「玄冶店の師匠」とも呼ばれました。

天保期には歌川国芳うかがわくによし (井草孫三郎、1798-1861)が玄冶店に住んでいました。

三遊亭円朝(出淵次郎吉、1839.4.1-1900.8.11)は少年時に国芳門となって絵師をめざしました。

国芳が日蓮宗の篤信家で絵も描かず連日連夜の題目三昧に気味悪がって、湯島大根畑の実家に戻ってしまいました。

ここらへんは、居職の人々が多く住んでいたようです。

円生が「家元」の噺 【RIZAP COOK】

前述した明治32年(1899)の今輔のものを除けば、古い速記は残されていません。今輔のでは百兵衛ではなく、杢太左衛門という名前でした。

古くから三遊派(三遊亭)系統の噺で、この噺を戦後、一手専売にしていた六代目三遊亭円生(山﨑松尾、1900.9.3-79.9.3、柏木の)は、義父の五代目三遊亭円生(村田源治、1884-1940)から継承していました。

五代目古今亭志ん生(美濃部孝蔵、1890.6.5-1973.9.21)も時折、演じました。

志ん生のオチは、若い衆のリーダーが市兵衛で、「百兵衛に市(=一)兵衛はかなわない」という独自のもの。

これは「多勢に無勢はかなわない」をダジャレにした「たへえ(太兵衛)にぶへえ(武兵衛)はかなわない」という「永代橋 」のオチを、さらにくずしたものでしょうが、あまりおもしろくはありません。

八代目林家正蔵(岡本義、1895.5.16-1982.1.29、→彦六)のやる百兵衛は「木下百兵衛」という姓が付いていました。江戸者と山出し(地方出身者)の差異や聞き違いを強調していました。

昭和40年代の一時期、若手落語家が競ってこの「百川」をやったことがありましたが、すべて「家元」円生に稽古してもらったものでした。円生の型が標準になってしまいました。

円生没後は、五代目三遊亭円楽(吉河寛海、1932-2009)、十代目柳家小三治(郡山剛蔵、1939.12.17-2021.10.7)らが次代に伝えていました。小三治も円生の型でした。

十代目金原亭馬生(美濃部清、1928.1.5-82.9.13)は「鴨池道哲先生」と言っていました。始まりが二階の若い衆の場面からで、円生の型とはちょっと違っていました。

三代目古今亭志ん朝(美濃部強次、1938-2001)のは円生の型でした。絶品でした。

六代目三遊亭圓窓(橋本八郎、1940-2022)も伝えていました。

極致!小三治の「百川」

三遊亭歌司 は、円生から小三治に伝わったものをさらった旨を前ぶりに語っています。混乱ぶりがにじみ出ていて、独自の味があります。

小三治も円生の「百川」を踏襲しています。志ん朝のと同じ型です。円生や志ん朝の「百川」と際立った違いはありません。

ただ、慈姑のきんとんを食べて目を白黒させるようなところは、さすがは五代目柳家小さん(小林盛夫、1915.1.2-2002.5.16)の弟子だけあって、みごとなしぐさでした。円生や志ん朝を超えていました。

江戸者の視線から田舎者を笑うというやり方も薄まっていて、粗忽者ばかりが早とちりを繰り返しています。

いまどき、江戸者が田舎者を笑う構図は受け入れられないでしょうから、そこらへんは工夫が必要となるのでしょう。

カモジ先生 【RIZAP COOK】

この噺で、とんだとばっちりを被る鴨池先生。

実在も実在、本名が清水左近源元琳宜珍といういかめしさで、後年、江戸市井で開業したとき、改名して鴨池元琳かもいけげんりん 。

鴨池は「かもいけ」と読み、「かもじ」は、この噺のゴロ合わせに使えるように、落語家が無断で読み変えただけでしょう。

実にどうも、けしからんもんで。

十一代将軍家斉の御典医を務めたほどの漢方外料(=外科)の名医。

『瘍科撮要ようかさつよう 』全三巻を口述し、日本医学史に名を残しています。

本来なら町人風情が近寄れもしない身分ながら、晩年は官職を辞して市井で貧しい市民の治療に献身したそうです。

まさに「赤ひげ」そのものでした。

ついでに、八丁堀について

八丁堀は、町奉行付きの与力や同心の居住区でした。

与力は幕府からの拝領地に屋敷を構えていたのですが、その土地はとても広くて半分は使えないままとなります。

そこで与力の副業として、医家、儒学者、歌人、国学者などといった身元判明の諸家に土地を貸していました。

中村静夫「新作八丁堀組屋敷」には、幕末期、原鶴右衛門はらつるえもん の組屋敷に太田元礼(医)、藤島勾当、河辺東山(医)、鴨池元琳(医)が借地していたことが記されています。

他の組屋敷でも医家の借地が多く見られます。

与力が医家に多く貸すのは、御用絡みでけが人が出た場合に急場の施療を頼める心強さも下心にはあったのでしょう。

「袈裟がけに斬られた」事件は、鴨池先生には驚くほどのものではなかったのでしょう。

元吉原の地霊 【RIZAP COOK】

この噺を聴いた明治期東京の人々は「長谷川町三光新道の鴨池元琳先生」ときたら、すぐに岡本玄冶を思い起こしたことでしょう。

鴨池先生が八丁堀にいたことはわかっていますが、三光新道で開業していたかどうかは不明。ここは噺家の脚色かもしれません。

脚色でいいのです。

知られた御典医、岡本玄冶を連想させる噺家のたくらみだったのですから。

長谷川町の隣は元吉原の一帯です。

現在の日本橋人形町界隈。明暦3年(1657)8月には遊郭が浅草裏に移転したため、跡地には地霊がとり憑いたまま私娼窟と化しました。

土地はそんなにたやすく変容しないもの。

見えずとも、地の霊は残るのです。

近所には堺町さかいちょう や葺屋町ふきやちょう 。

こちらは芝居町で、歌舞伎の中村座と市村座、浄瑠璃座や人形操座なんかもあります。

上方から移ってきた芸能系の人々によって町が形成されていった地区です。

その頃の歌舞伎役者は男娼も兼ねていましたから、元吉原変じての葭町には陰間茶屋かげまぢゃや ができていきました。

1764年(明和元年)には12軒も。

ところが、1841年(天保12年)10月7日暁七つ半(午前5時)、堺町の水茶屋から起こった火事で、ここら一帯が丸焼けに。

芝居小屋はすべて浅草猿若町に移転させられました。

天保の改革の無粋で厳格な規制によって陰間茶屋は消え、葭町は芳町に変じて艶っぽくてほの明るい花街に模様替えされきました。

深川や霊巌島れいがんじま の花街から移ってきた芸妓たちによって新興の花街が生まれたのです。

明治、大正期には怪しげな私娼窟もありましたが、蠣殻町かきがらちょう が米相場の町に、兜町かぶとちょう が株式の町に変容し、成金が芸妓と安直に遊ぶ町に形成されていきました。

東京でいちばん粋な街です。今もこのあたりの路地裏を歩くと、どこか艶めいた空気を感じるのは、いまだ地霊がひっそりと息遣いしているせいかもしれません。

「百川」は取るに足りないのんきな噺に聴こえます。

じつは、日本橋一帯の表の顔と裏の顔が見え隠れする、きわめてあやしげな上級コースの噺に仕上がっているのだと思います。一度くらいじゃわかりません。

何度も何度もいろんな噺家の「百川」を聴いていくと、見えてくるものがあります。味わい深く楽しめます。

★ ★ ★

ことば 噺家 演目 志ん生 円朝迷宮 千字寄席

成城石井.com ことば 噺家 演目 志ん生 円朝迷宮 千字寄席