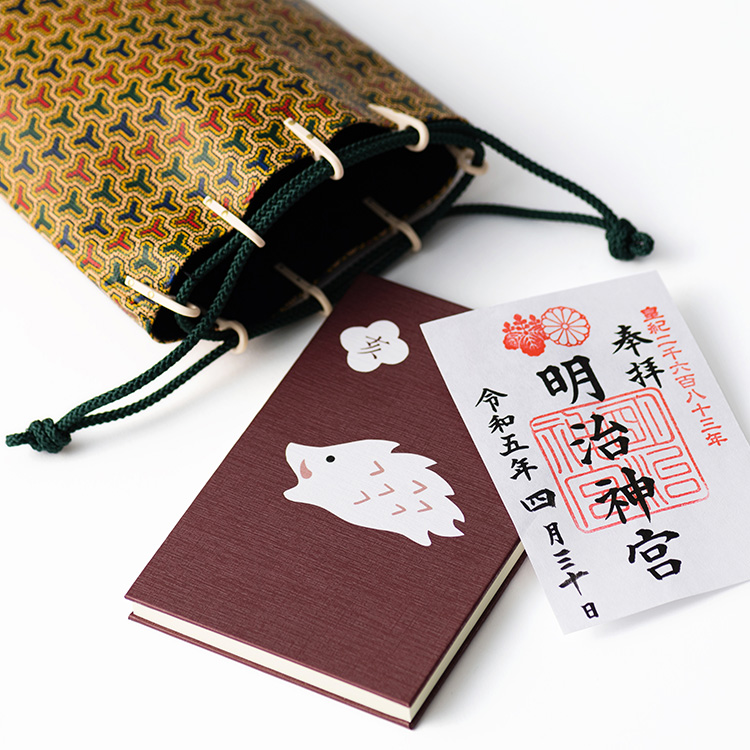

【芝浜】

しばはま

成城石井.com

成城石井.com

【どんな?】

明け方、浜で財布を拾った間抜けな棒手振り。

大金手にして奈落の幕開け。賢い女房が悪運うっちゃる。

三題噺のせいかむちゃくちゃな筋運び。円朝噺。

別題:うまいり 芝浜の皮財布 芝浜の財布

★★

【あらすじ】

芝は金杉に住む魚屋の勝五郎。

腕はいいし人間も悪くないが、大酒のみで怠け者。

金が入ると片っ端から質入してのんでしまい、仕事もろくにしないから、年中裏店住まいで店賃もずっと滞っているありさま。

今年も師走で、年越しも近いというのに、勝公、相変わらず仕事を十日も休み、大酒を食らって寝ているばかり。

女房の方は今まで我慢に我慢を重ねていたが、さすがにいても立ってもいられなくなり、真夜中に亭主をたたき起こして、このままじゃ年も越せないから魚河岸へ仕入れに行ってくれとせっつく。

亭主はぶつくさ言って嫌がるが、盤台もちゃんと糸底に水が張ってあるし、包丁もよく研いであり、わらじも新しくなっているという用意のよさだから文句も言えず、しぶしぶ天秤棒を担ぎ、追い出されるように出かける。

外に出てみると、まだ夜は明けていない。

カカアの奴、時間を間違えて早く起こしゃあがったらしい、ええいめえましいと、勝五郎はしかたなく、芝の浜に出て時間をつぶすことにする。

海岸でぼんやりとたばこをふかし、暗い沖合いを眺めているうち、だんだん夜が明けてきた。

顔を洗おうと波打ち際に手を入れると、何か触るものがある。

拾ってみるとボロボロの財布らしく、指で中をさぐると確かに金。

二分金で四十二両。

さあ、こうなると、商売どころではない。

当分は遊んで暮らせると、家にとって返し、あっけにとられる女房の尻をたたいて、酒を買ってこさせ、そのまま酔いつぶれて寝てしまう。

不意に女房が起こすので目を覚ますと、年を越せないから仕入れに行ってくれと言う。

金は四十二両もあるじゃねえかとしかると、どこにそんな金がある、おまえさん夢でも見てたんだよ、と、思いがけない言葉。

聞いてみるとずっと寝ていて、昼ごろ突然起きだし、友達を呼んでドンチャン騒ぎをした挙げ句、また酔いつぶれて寝てしまったという。

金を拾ったのは夢、大騒ぎは現実というから念がいっている。

今度はさすがに魚勝も自分が情けなくなり、今日から酒はきっぱりやめて仕事に精を出すと、女房に誓う。

それから三年。

すっかり改心して商売に励んだ勝五郎。

得意先もつき、金もたまって、今は小さいながら店も構えている。

大晦日、片付けも全部済まして夫婦水入らずという時、女房が見てもらいたいものがあると出したのは紛れもない、あの時の四十二両。

実は亭主が寝た後思い余って大家に相談に行くと、拾った金など使えば後ろに手が回るから、これは奉行所に届け、夢だったの一点張りにしておけという忠告。

そうして隠し通してきたが、落とし主不明でとうにお下がりになっていた。

おまえさんが好きな酒もやめて懸命に働くのを見るにつけ、辛くて申し訳なくて、陰で手を合わせていたと泣く女房。

「とんでもねえ。おめえが夢にしてくれなかったら、今ごろ、おれの首はなかったかもしれねえ。手を合わせるのはこっちの方だ」

女房が、もうおまえさんも大丈夫だからのんどくれと、酒を出す。

勝、そっと口に運んで、

「よそう。……また夢になるといけねえ」

【しりたい】

三題噺から

三遊亭円朝(出淵次郎吉、1839-1900)が幕末に、「酔っ払い」「芝浜」「財布」の三題で即席にまとめたといわれる噺です。➡鰍沢

先の大戦後、三代目桂三木助(小林七郎、1902-61)が、四代目柳家つばめ(深津龍太郎、1892-1961)と安藤鶴夫(花島鶴夫、1908-69、小説、評論)のアドバイスで、白魚船のマクラ、夜明けの空の描写、オチ近くの夫婦の情愛など、独特の江戸情緒をかもし出す演出で十八番とし、昭和29年度の芸術祭賞を受賞しましたが……。

アンツルも三木助も自己陶酔が鼻につき、あまりにもクサすぎるとの評価が当時からあったようです。

まあ、聴く人によって、好き嫌いは当然あるでしょう。

芝浜の河岸

現在の港区芝浦1丁目付近に、金杉浜町という漁師町がありました。

そこに雑魚場という、小魚を扱う小規模な市があり、これが勝五郎の「仕事場」だったわけです。

桜の皮

今と違って、昔は、活きの悪い魚を買ってしまうこともありました。

あす来たら ぶてと桜の 皮をなめ 五25

魚屋に鮮度の落ちた鰹を売りつけられた時には、桜の皮をなめること。毒消しになると信じられていました。

いわし売り

そうは言っても、鰹以上に鰯は鮮度の落ちるのが早いものです。

気の迷いさと 取りかへる いわし売 六19

長屋のかみさんが鰯の目利きをしている光景のようです。

「気の迷いさ」とは魚屋の常套句なんですね。

鰯はちょっと変わった魚です。たとえがおもしろい。「鰯」と言ったら、錆びた刀の意味にも使われます。「赤鰯」とも。

「たがや」などに登場します。武士をあざける象徴としての言葉です。

本阿弥の いわしは見れど 鯨見ず 十三

鰯と鯨の対比とは大仰な。鰯は取るに足りない意味で持ちだされます。

「いわしのかしらも信心から」ということわざは今でも使われます。江戸時代に生まれた慣用句です。

「取るに足りないつまらないものでも、信心すればありがたいご利益や効験があるものだ」といった意味ですね。

いわし食った鍋

「鰯煮た鍋」「鰯食った鍋」という慣用句も使われました。

「離れがたい間柄」といった意味です。

そのココロは、鰯を煮た鍋はその臭みが離れないから、というところから。

いわし煮た 鍋で髪置 三つ食ひ 十

「髪置」とは「かみおき」で、今の七五三の行事の、三歳の子供が初めて髪を蓄えること。

今は「七五三」とまとめて言っていますが、江戸時代にはそれぞれ独自の行事でした。「帯解」は「おびとき」で七歳の女児の行事、「袴着」は「はかまぎ」で三歳の男児の行事、これはのちに五歳だったり七歳だったりと変化しました。

それと、三歳女児の「髪置」。三つともお祝い事であることと、11月15日あたりの行事であることで、明治時代以降、「七五三」と三つにまとめられてしまいました。

それだけ、簡素化したわけです。といった前提知識があると、上の川柳もなかなかしみじみとした含蓄がにじみ出るものです。「大仏餅」参照。

「芝浜だけに……」

2020年に開業した山手線の新駅がありました。

場所は、品川駅と田町駅の間にです。名称は結局のところ、「高輪ゲートウェイ駅」に決まりました。

ふりかえれば、駅名を公募で決めることが、2018年6月に発表されました。ネット上ではさまざまな予想が談論風発でした。

地域は芝浦です。落語演目の「芝浜」がいいのではないか、と予想する人が多数いたのは当然の現象でしょう。

ウェブ上での投票数で「芝浜駅」は3位でした。

1位でなかったのは、この演目がまだ一般には浸透していないあかしでしょう。噺ができてもう160年にもなるのに。惜しい。

結果は「高輪ゲートウェイ駅」でした。

「夢になっちゃったね。芝浜だけに」

ネット上での投稿が、こんなことばであふれかえったものでした。いまとなっては懐かしい椿事です。ある噺家さんは「宴も高輪ゲートウェイ」と。さすがですなあ。

ゲートシティは大崎ですね

| ことば | よみ | 意味 |

|---|---|---|

| 店賃 | たなちん | 家賃 |