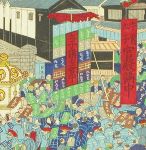

【饅頭こわい】

まんじゅうこわい

【どんな噺】

菓子屋がこわいという辰に、若い衆がまんじゅうをどっさり。

「まんじゅうこわいよ」と辰はムシャムシャ。だまされたッ。

「こんちくしょう、なにがこわいんだ」

「今度は、お茶がこわい」

別題:饅頭きらい 好きとこわい こわいもの

【あらすじ】

町内の若い衆が集まって、好きな食べ物をああだこうだと言っているうち、人には好き嫌いがあるという話になる。

虫が好かないというが、人は胞衣を埋めた土の上を初めて通った生き物を嫌いになるという言い伝えがある。

蛙なら蛙が嫌いになり、蛇なら蛇。

嫌いな虫を言い合い、蜘蛛、ヤモリ、オケラ、百足と、いろいろ出た。

嫌いなものはこわい。

黙っている辰さんに

「おめえは、どんなもんがこわい?」

と聞くと

「ないッ」

「でも、なんかあるだろう」

としつこく突っ込むと

「おととい、カカアの炊いた飯がコワかった」

「そのコワいじゃなくて、動けなくなるようなこわいものだ」

と言うと

「カカアがふんどしを洗ったとき、糊をうんとくっつけちゃった。コワくって歩けねえ」

ああ言えばこう言うだから癪にさわって、

「蛇はどうだ」

と聞くと、

「あんなものは、頭痛のときの鉢巻にする」

とうそぶく。

トカゲは三杯酢にして食ってしまうし、蟻はゴマ塩代わりに飯にかける。

いまいましいので、

「なにか一つくらいないのか」

と食い下がると

「へへ、実は、それはあるよ。それを言うと、体中総毛立って震えてくる」

「へえ、なんだい」

「一度しか言わないよ。……まんじゅう」

一同-然。

「どうして」

と聞くと、

「因果で、オレのえなの上に子供が饅頭を落っことしたのに違いない」

という。

「菓子屋の前に行くと目をつぶって駆け出すし、思っただけでも、こう総毛立って」

と辰さん、急にブルブル震えだす。

「こわいッ、こわいよォッ」

泣き出して、とうとう寝込んでしまった。

そこで一同、あいつはふだんから、呑み屋の割り前は払わないし、けんかは強いからかなわない。いいことを聞いたから、一度ひどい目にあわせてやろうと、計略を練る。

「話を聞いてさえあんなに震えるんだから、実物を見たらきっとひっくり返って、身体中ブチになって死んじまうかもしれねえ、いるとじゃまだから、アン殺でアンコロしちまおう」

というわけで、菓子屋から山のように饅頭を買ってくる。

枕元に置くと、

「おい、辰さん、起きねえ。天丼を食おうてんだ。つき合いなよッ」

まだ蒲団をかぶって

「饅頭怖いよッ」

とうめいていた辰さん、枕元を見るなり

「ウワーッ」

と絶叫。

「うわあッ、こんなもの、だれがッ。怖いよッ。唐饅頭がこわい。こわいよッ」

と叫びながら、饅頭をムシャムシャ平らげ始めた。

障子の陰でワクワクして見ていた連中、だまされたと知ってカンカン。

「おう、こわいこわいと言ってたまんじゅうを食いやがって。こんちくしょう、てめえはいったい、なにが怖いんだ」

「うわーッ、こわいよ。今度は、お茶がこわい」

【しりたい】

ネタは中国から

中国明代の笑話本『五雑組(五雑俎とも)』や『笑府』に原型があります。

江戸では小ばなし程度の扱いで、一席ものの落語としてはむしろ上方が本場でした。

まんこわ

明治末期に三代目蝶花楼馬楽(本間弥太郎、1864-1914)が東京に移植。

「饅頭嫌い」の演題で初演して以来、「まんこわ」で通るほどの人気演目になりました。

三代目馬楽は奇行でならし、「狂馬楽」「弥太っぺ馬楽」「きちがい馬楽」などとも呼ばれました。

やり方さまざま

古くから演じられた噺だけに、さまざまな演者によって、細部が整えられてきました。

柳家小さん系や、後輩の五代目柳家小さん(小林盛夫、1915-2002)に写してもらい十八番にした三代目桂三木助(小林七郎、1902-1961)では、饅頭男を「松公」で演じます。

饅頭を準備するとき、「腰高饅頭かい? おあとは? 唐饅頭? お次は? 酒饅頭? おあとは? そば饅頭……栗饅頭……」というように、いろいろな饅頭の名を並べ立てるのが型になっています。

五代目古今亭志ん生(美濃部孝蔵、1890-1973)は、むしろすっきりと短く演じています。

くすぐりいろいろ

四代目柳家小さん(大野菊松、1888-1947)は、饅頭男がこわがる場面で、「クモの糸を納豆代わりに食う」「ミミズはトマトソースでマカロニ代わりに食う」といった、ゲテ物趣味的なギャグを加えました。

これは、五代目小さん、三木助もやっています。

ちなみに、四代目小さんは昭和22年(1947)9月30日、上野鈴本演芸場で新作「鬼娘」の口演後に楽屋で急逝しました。

三木助では、最後に男がこわいこわいと言いながら饅頭をふところに入れてしまい、「風呂敷はねえか」と、ずうずうしく言うくすぐり、また、こわいものを言い合う場面で、「おれァ、そばがいけない。うどんがいけない。だからフンドシもしめない」などがあります。

饅頭

饅頭の日本渡来は、14世紀に禅僧が元(中国)から帰国する際、伴った中国人が、奈良で店を開いたのが最初、との説があります。

源頼朝が次男(実朝)誕生の百日の祝いに近親や重臣に配った「十字」という菓子が始まりだ、との説も。

これだと11世紀末期に宋(中国)から渡ってきたことがうかがえます。

おおざっぱに言って、日本には中世(鎌倉室町期)に中国から僧侶が持ち込んだようです。

胞衣

えな。

胎児を包む膜ですが、胎盤をいうこともあります。

噺の発端になる「初めて通った生き物を……」という俗信は古くからあって、『誹風柳多留』巻十六(天明元=1781年刊)に、こんな句が載っています。

ゑなの上 初手どらものに ふませたい

「ゑな」は胞衣、「初手」は最初、「どらもの」は放蕩者のことです。

成城石井

成城石井

★★