使ってみたくなる!

成城石井.com ことば 噺家 演目 志ん生 円朝迷宮 千字寄席 故事成語

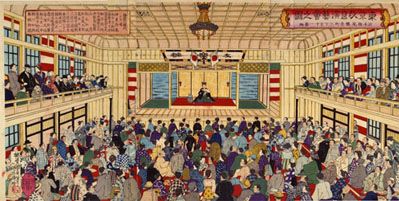

たとえば、「恐れ入谷の鬼子母神」なんかがそれ。人のことばの揚げ足取ったり、まぜっ返したり、はたまたへらず口だったり。秀句、ことば遊びの極北にあるのがむだぐち(無駄口)です。音とテンポの小気味よさが命。これぞ江戸文化、笑いのレガシー。落語にときたま登場しては笑いを誘ってくれる秘密兵器です。ほっぽっておくにはしのびない珠玉。そこで、どーんと集めてみました、前代未聞のむだぐち辞典。なに? 牟田口廉也じゃあありませんぜ。2024年9月7日現在。

参考文献:『ことば遊び辞典』(鈴木棠三編、東京堂出版、1959年)

【目次】

■あ行

ああというくすりくれずか【ああという薬くれずか】返事「ああ」の揚げ足取り

ああにあわめしこうこにちゃづけ【ああに粟飯香香に茶漬け】

あいたいならあわしてやっぺ【逢いたいなら逢わしてやっぺ】「あ痛い」の揚げ足取り

あいたいのことはこちゃしらぬ【相対のことはこちゃ知らぬ】「あ痛い」の揚げ足取り

あいてほしさのたまてばこ【相手ほしさの玉手箱】

あいとこきゃこけまえのかわへすりこめ【あいと吐きゃこけ前の川へすり込め】

あいのへんじはなまぐさい【あいの返事は生臭い】名を呼んで「あい」と返事したら

あいはこうやにござります【藍は紺屋にござります】

あいはたかいにいわしかっていわえ【鮎は高いに鰯買って祝え】「あい」のまぜ返し

あいびしゃたがいにむねにある【相飛車互いに胸にある】将棋で相飛車の時に

あいもはねればかじかをはねる【鮎も跳ねれば鰍を跳ねる】「あい」の揚げ足取り

あがったりだいみょうじん【上がったり大明神】

あかべいさしょっこつけれ【あかべいさ塩っこ付けれ】「あかんべい」の

あかめんとろろこしでもあがれ【あかめんとろろ鯡でも上がれ】鯡=にしん

あかんべいひゃっぱいなめろ【あかんべい百杯なめろ】

あかんべんけいへでもかげきよ【あかん弁慶屁でも景清】「あかんべい」の

あきのみやじままわればしちり【安芸の宮島廻れば七里】

あきれがいげにあがる【呆れが湯気にあがる】

あきれがえるのほおかむり【呆れ蛙の頬冠り】あきれ返った時の

あきれがおれい【あきれがお礼】あきれ返った、問題にならない時の

あきれきりまくとんとんびょうし【呆れ切り幕とんとん拍子】呆れ切った時の

あげますのすけろく【上げますの助六】「上げます」という時の 「揚巻」のもじり

あざぶできがしれぬ【麻布で木が知れぬ】

あしがおそいはせんだいがしよ【足が遅いは仙台河岸よ】「足が遅い」と言われた時の

あじにえをすげたこえびしゃく【味に柄をすげた肥柄杓】

あすこへおきやまけんぎょう【あすこへ沖山検校】「あそこに置いた」の

あたじけなすびのかわっきり【あたじけ茄子のかわっ切り】

あだらあっぱへこでっちり【あだら母へこでっちり】「ああ」のまぜ返し

あたりがまえならきんじょはとなり【辺りが前なら近所は隣】「当たり前」の

あたりきしゃりきくるまひき【当たりき車力車曳き】

あたりまえのとうふじる【当たり前の豆腐汁】あたる=味噌を摺る

あたりめえはへっついさま【当たり前は竃様】「当たり前」のむだぐち

あついはじゅんれいふるてがい【熱いは巡礼古手買い】「あるいは」のもじり

あつかまししのほらいり【あつかまししの洞入り】

あっとちょうだいかがみたて【あっと頂戴鏡立て】鏡台のしゃれ

あてられたきのこじる【当てられた茸汁】「ご推量の通り」 または「中毒する」意も

あにはからんやおとうとしょうゆうり【あにはからんや弟醤油売り】

あぶがなけりゃやせうまこえる【虻がなけりゃ痩せ馬肥える】「危ない」の憎まれ口

あぶなやのおそめさん【危なやのお染さん】油屋のお染さん

あめかったらふくろあげよう【飴買ったら袋上げよう】うれしくないことを言う時に

あやしいのきさんぼん【あや椎の木三本】「怪しいぞ」の

あやまはりのりょうじおだぶつほうちんたん【あやま針の療治お陀仏ほうちんたん】

あやまりあんどんあぶらさし【あやまり行灯油差し】「おそれいった」の

あやまりさまはひのやまい【あやまり様は火の病】清盛様は火の病

あやまりこのとろろじる【あや鞠子のとろろ汁】「まいった」の

あやまりの和中散【あやまりの和中散】「大森の和中散」の口合わせ

ありがじっぴきさるごひき【蟻が十匹猿五匹】「ありがとうござる」の洒落

ありがたいならいもむしゃくじら【蟻が鯛なら芋虫ゃ鯨】

ありがたいのたいのめだま【ありが鯛の鯛の目玉】「ありがたい」の軽口

ありがたやまのとびからす【ありがた山の鳶烏】

あわせかがみのしじみじる【合わせ鏡の蜆汁】相手のおべっかを皮肉る

あんんじなさんなゆうやのけむり【案じなさんな湯屋の煙】火事じゃない

あんしんきよひめじゃになった【安心清姫蛇になった】安珍清姫蛇になった

あんしんまたくぐり【安心股潜り】韓信股潜り

あんだらかぶれ【編んだら被れ】編んだら掛けろ干したら外せ

いいてがあればおおはしもある【いい手があれば大橋もある】永代もあれば大橋もある

いうてもおくれなさよあらし【言うてもおくれな小夜嵐】そう言ってくれるな

いかさまたこさまあしはっぽん【烏賊様蛸様足八本】

いくべえじしとしよう【行くべえ獅子としよう】さあ行こう 「角兵衛獅子」のもじり

いけいけいけにゃあへびがすむ【行け行け池にゃあ蛇が住む】思い切ってやってみよう

いけがなければべんてんさまこまる【池がなければ弁天様困る】「行くな」の返事で

いごくってちゃのめ【いご食って茶飲め】「いいよ」の揚げ足取り いご=飯櫃

いしべきんきちかなかぶと【石部金吉金兜】

いじわるげんたかげすえ【意地悪源太景季】

いただきやまのとびからす【頂き山の鳶烏】

いたけりゃいたちのくそつけろ【痛けりゃ鼬の糞付けろ】「痛い」と言ったら

いただきかさのひも【いただき笠の紐】「いただきましょう」と言う時の

いただきじょろうしゅう【いただき女郎衆】盃をさされて 「岡崎女郎衆」のもじり

いただきのわたさるはし【いただきの渡せる橋】「鵲の渡せる橋の」のもじり

いただきやまのとびがらす【いただき山の鳶烏】「いただきます」の戯言

いたみぎんざん【痛み銀山】

いちごんもないとうしんじゅく【一言も内藤新宿】一言もない

いちにほうきはうりかいのます【市に箒は売り買いの枡】双六で一か二が出たら

いちごんもなしのきさいかちさるすべり【一言も梨の木さいかち百日紅】

いちまいよみかけやまのはんがらす【一枚読みかけ山の半烏】一枚の途中まで読んだ

いのちをとびたのいしやくし【命を飛田の石薬師】

いやならよしゃがれよしべえのこになれ【厭ならよしゃがれ芳兵衛の子になれ】

いらぬおせわのかばやき【いらぬお世話の蒲焼き】

いわぬがはなのよしのやま【言わぬが花の吉野山】

うそをつきじのごもんぜき【嘘を築地のご門跡】

うっちゃっておけすすはきにはでる【うっちゃって置け煤掃きには出る】

うっとうしいものはまつまえにある【うっとうしいものは松前にある】

うるさいのかじばおり【うるさいの火事羽織】

うまかったうしゃまけた【うまかった牛ゃ負けた】

えはなかちょうきりどおし【絵は仲町切通し】

おいでおいでどじょうのかばやきおはちじる【おいでおいで泥鰌の蒲焼きお鉢汁】

おいてくりおのまんがんじ【おいて栗尾の満願寺】

おうらやまぶきひかげのもみじ【お浦山吹日陰の紅葉】

おおありなごやのきんのしゃち【大あり名古屋の金の鯱】

おおいしかったきらまけた【大石勝った吉良負けた】

おおきにおせわおちゃでもあがれ【大きにお世話お茶でもあがれ】

おおしょうちのにゅうどう【大承知の入道】

おおちがいのきしぼじん【大違いの鬼子母神】

大へこみ張り子の達磨へみね打ち

おかしいのみがひとふくろ【おか椎の実が一袋】

おきのどくやはえのあたま【お気の毒や蝿の頭】

おきまりのこうしんさま【お決まりの庚申さま】

押しかけ山のほととぎす

おじゅんでんべえはやまわし【お順伝兵衛早回し】

おそかりしゆらのすけ【おそかりし由良之助】

お黙りこぶしはねえ

おそれいりやのきしぼじん【恐れ入谷の鬼子母神】

おちゃのこさいさいかっぱのへ【お茶の子さいさい河童の屁】

おちょうしのごもんつき【お銚子のご紋付き】

乙うお洒落の蒲焼き

おっとがってんしょうちのすけ【おっと合点承知之助】

おっとよしべえかわのきんちゃく【おっと由兵衛革の巾着】

乙にからんだ垣根の糸瓜

おどろきもものきさんしょのき【驚き桃の木山椒の木】

おみかぎりえじのたくひのよはもえて【お見限り衛士のたく火の夜は燃えて】

おもえばくやししもんじゅのしし【思えばくや獅子文殊の獅子】

おもおもともとのところへおなおりそうらえ【重々と元の所へお直り候え】

おもしろだぬきのはらづつみ【面白狸の腹鼓】

おもちょうじちゃぎつねのかかとちゃんぎり【面丁子茶狐の踵ちゃんぎり】

おやすみのえにつきはいりにけり【お休みの江に月は入りけり】

■か行

かかとがずつうやんであたまへせんきがのぼる【踵が頭痛病んで頭へ疝気がのぼる】

かくなりはつるはりのとうぜん【角なりはつるは理の当然】

かたじけなすび【かたじけ茄子】

かっちけなしのみありのたね【忝け梨の実ありの種】

かまわずともよしのくず【かまわずとも吉野葛】

かんじんかしまのかなめいし【肝心鹿島の要石】

かんにんしなののぜんこうじ【堪忍信濃の善光寺】

きがききすぎすさつきのそら【気が利きすぎす五月の空】

きがもめのおふじさん【気がもめのお富士さん】

ききにきたののほととぎす【聞きに北野の時鳥】

きこうかるかやおみなべし【聞こう刈萱女郎花】

きたがなければにっぽんさんかく【北がなければ日本三角】

きたりきのじや【来たり喜の字屋】

気遣い梨の木さいかち猿すべり

きのえはとっこではのねはあご【木の根はとっこで歯の根は顎】

きみょうちょうらいやのわかだんな【奇妙頂礼屋の若旦那】

ぎょいはよしののさくらもち【御意は吉野の桜餅】

きょろりかんすのおちゃがわく【きょろり鑵子のお茶がわく】

きんかくではいけんならばいいつてがある【金角で拝見ならばいい伝手がある】

きんのしたにはふのくだゆう【金の下には歩の九太夫】

ぐいちかすざけひげにつく【ぐいち粕酒髭につく】

くちばかりのいかのしおから【口ばかりの烏賊の塩辛】

ぐにんなつのむし【愚人夏の虫】

くれはおけやのたなにあり【くれは桶屋の棚にあり】

けいまのふんどしはずされぬ【桂馬の褌はずされぬ】

けしがからけりゃとうがらしはひっこむ【けしが辛けりゃ唐辛子は引っ込む】

けっこうけだらけはいだらけ【けっこう毛だらけ灰だらけ】

けんじてんのうあきのたの【献じ天皇秋の田の】

けんのんさまへつきまいり【剣呑様へ月参り】

こころえだぬきのはらつづみ【心得狸の腹鼓】

こっちへきなこもち【こっちへきな粉餅】

こまりいりまめさんしょうみそ【困り煎り豆山椒味噌】

ごめんそうめんゆでたらにゅうめん【御免素麺茹でたらにゅうめん】

これからさけのだんのうら【これから酒の壇ノ浦】

■さ行

山六去って猿眼

さましてたんとおあがり【冷ましてたんとお上がり】

さよならさんかくまたきてしかく【さよなら三角また来て四角】

さらになしじのじゅうばこ【更に梨地の重箱】

さんすけまったり【三助待ったり】

しかたなかばしかんだばし【仕方中橋神田橋】

しからばごめんのこうむりはおり【然らば御免の蒙り羽織】

しかられたんぼのしいなぐさ【叱られ田圃のしいな草】

しくじっぴょうごにんぶち【四九十俵五人扶持】

失敬もっけい鼻もっけい

じゃまにならのきむくろんじ【邪魔に楢の木椋ろんじ】

しょうがなければみょうががある【生姜なければ茗荷がある】

しょうしんしょうめいけぶけちりん【正真正銘けぶけちりん】

しらぬがおのはんべえ【知らぬ顔の半兵衛】

すこしおそしどう【少し御祖師堂】

すったこった【すったこった】

すってんころり山椒味噌

すまないのじろうなおざね【済まないの次郎直実】

せきのきよみずいなり【急きの清水稲荷】

そういやそうれんぼうずがおってくる【そういや葬礼坊主が追ってくる】

そううまくは烏賊の金玉

草加越谷千住の先だ

そうかもんいんのべっとう【そうか門院の別当】

そうそうへんじょうあまつかぜ【早々返上天津風】

そうで有馬の水天宮

そうはいかのきんたま【そうは烏賊の金玉】

そうはとんやがおろさない【そうは問屋が卸さない】

そのことあわせにひとえもの【そのこと袷に単衣物】

そのてはくわなのやきはまぐり【その手は桑名の焼き蛤】

そろそろときたやましぐれ【そろそろと北山時雨】

■た行

たこうはいわれぬえどびんやっこ【高うはいわれぬ江戸鬢奴】

ただどりさつまのかみ【只取り薩摩守】

たまげたこまげたあずまげた【たまげた駒下駄東下駄】

だんだんよくなるほっけのたいこ【だんだんよく鳴る法華の太鼓】

ちがいないのまんなか【違いないの真ん中】

ちと怪しし男之助

ちゃぬきのこんぴら【茶抜きの金平】

頂戴針箱煙草盆

ちょうど芳町

ちょびとお妻八郎兵衛

ちんぷんかんぷん猫の糞

告げる合邦外ヶ浜

つら山の武者所

手がないの次郎直実

敵もさるもの引っ掻くもの

てんでんがらがら笙の笛

どういうもんだ広徳寺の門だ

どうしたひょうしのひょうたんじゃ【どうした拍子の瓢箪じゃ】

どうでありまのすいてんぐう【どうで有馬の水天宮】

道理で南瓜がとうなすだ

どこぞの達磨の縁の下

途方とてつ妙稀代

飛んだ茶釜が薬罐に化けた

■な行

内藤宿の唐辛子

なにがなんきんとうなすかぼちゃ【何がなんきん唐茄子かぼちゃ】

なにかごようかここのかとおか【何か御用か九日十日】

茄子の巾着口開かぬ

なぜのかみがやっこをふる【なぜの神が奴を振る】

なんだかんだはなかんだ【なんだかんだ洟かんだ】

にげたうちによこもっこう【逃げたの内に横木瓜】

似たり鼈甲二枚挿し

塗り箸ところてんで箸にかからぬ

根つ切り葉つ切り病切り

寝待ち藪柑子

飲み込み山の寒烏

飲んだる達磨の橡の下

■は行

張って悪いは親父の頭

はらがきたやまきんかくじ【腹が北山金閣寺】

飛車取り王手は詰みよりこわい

びっくり下谷の広徳寺

ひどい目に袷帷子単衣物

百も合点二百も承知

ふさぎの虫や赤蛙

ふところがなかのちょう【懐が中の町】

鮒と鯰と泥鰌が安い

平気の平左衛門

べらに坊が付きゃ天秤棒に目鼻

ほいと山谷の痔の神様よ

坊主ぼっくり山の芋

ほっておけさの盆踊り

■ま行

負けたを走る昼狐

待っていたのの天神さま

真っ平御免素麺冷素麺

みあげたもんだよやねやのふんどし【見上げたもんだよ屋根屋の褌】

耳を痛やの玉霰

昔権現逃げるが勝ち

無官の太夫おつもり

目のない釘で切っても来れない

もはや蛙の頬冠り

■や行

やけのやん八二人連れ

やはり兵衛太郎

雪の西明寺

ゆるり関白太政大臣

よい所へ鷺坂伴内

様子が有馬の松

よしてもくんな小夜嵐

弱り名古屋は城でもつ

■ら行

羅漢さまの頭

利息の高も金次第

流行におくれ狼

悋気嫉妬の修羅には家内

留守の間の書き出し

恋慕れれつ

蝋燭箱の書き付け

六尺おどれ沖のこのしろ

六部裁つ晴れ着の切れは頭陀袋

■わ行

わけは追分で越しゃ軽井沢

わっちゃ足袋屋にある

わり椀持てほいどしろ

笑い清めたてまつる

んだら叔母ヘコでっちり