成城石井.com ことば 噺家 演目 志ん生 円朝迷宮 千字寄席

権助芝居 桂宮治

★★

初手から幇間顔負けの愛嬌全開。出るなり、メクリの陰でもうお辞儀する噺家も、昨今珍しい。これに当てられたか、疫病騒ぎで閑古鳥とまでいかずとも、その雛鳥がぴいぴいの客席が、やんやの大拍手。マクラからもうハイテンション。高座で新劇のハムレットの真似やらで大熱演。ところが不思議や、噺が進むにつれ、マスクの海はたちまち波静か。まるで閑古鳥の雛があっという間に成鳥になったよう。権助が農協ケースから飛び出すギャグはけっこうなれど、早口がなかなか聞き取れない難あり。権ちゃんがおだてられるたび、いちいち口笛を吹くくすぐりも、なんだか空回り。芝居の場面。ほとんど間がなくしゃべり続けなので、せっかく笑いの多い見せ場もいま一つ塩が利かず、故矢来町の師匠ご贔屓の某行列卵炒飯のよう。「曲者待った」のセリフの後、唐突に間延びするのが、かえって妙に新鮮だった。

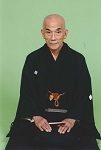

巌流島 柳亭小痴楽

★★★

芸協自虐ネタでスタート。笑えるどころか、数年に一度しか出してもらえない悲哀に、思わず一掬同情の涙。人物一人一人の描写は丁寧で、ちゃんとお勉強なさっているのが好感持てる。ただ、型通りのくすぐりが今ひとつ徹底せず、それほど受けない。どうせなら志ん生流に、「なんだ町人のくせに。生意気に人間の形をしてやがる」くらいやってもよいのでは。じいさん侍の智謀と古狸ぶり、なかなかのもの。後半の野次馬どものやりとりは、もう少しメリハリを付けてスピーディーにすれば、もう少し面白くなるだろう。それにしてもこちとら年寄りは、コチラクと聞くとどうしてもあのアル中のお人をイメージしてしまう。死んでもう36年もたつというのに、ほんに罪作りな人ではある。

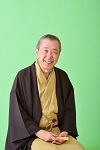

胴乱の幸助 桂吉弥

★★★★

たまに上方の師匠連をこうした席で拝聴すると、つくづくその過不足ないサービス精神、芸のレベルの高さに驚かされる。この師匠もそうだが、少なくとも東京では、失礼ながらほとんど知名度がないにもかかわらず、誰が出てきても客に、それなり以上の満足と笑いを置いていってくれる。東京に比べ、寄席の出番にも恵まれない中、五代目、六代目松鶴以来の上方落語への情熱が、変わらずに継承されているのだろう。で、この胴乱幸助。今となってはあまりに古風すぎるネタだが、手を抜かずきちんと仕上げていて、十分に楽しめた。ことに、後半の京都のお師匠さんの描写が秀逸。明治初年の市井の人物が、今そこにいるようにリアルに息づいているから、古臭さをまったく感じない。あえて言わせてもらえば、前半の、主人公がこちらに歩いてくるまでの清八喜六コンビの長い「漫才」が少々間延びして、あれでは相談がまとまらないうちに、親父が通り過ぎてしまうと思わせること。これは落語の「嘘」に違いないが、当人の大師匠の米朝や六代目松鶴なら、たとえ同じ時間を費やしても、決して客にそんなことを意識させなかったはず。そこだけ☆を一つ減らさせていただいた。さらに欲を言えば、「胴乱」(革製の煙草入れの袋)の意味は、やはり説明しておいたほうがよかっただろう。

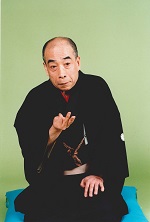

ひなつば 桂やまと

★★★★

この人、昔どこかで見た誰かに似ていると思ったら、思い出した。あの森川信。風貌もそうだが、セリフのすっとぼけた物言い、微妙な間の外し方など、中年のころの同優を彷彿とさせる。まあ、当人は「男はつらいよ」くらいは見ていたとしても、年代的に森川信など知らないはずだから、単なる偶然だろうが、なんだか懐かしかった。そういう頭で「ひなつば」の植木屋夫婦のやり取りを聴いていると、会話のテンポもよく、爆笑といえるくすぐりはなくとも、あたかも森川がこの役を演じているような飄逸なおかしみが感じられ、好感が持てる。落語を先入観で聴くのも、そう悪いことではない。お八歳の悪たれ小僧の描写も、作られた不自然な誇張がなく、苦笑いを誘う。ただ、お店の大だんな自らが、自らケツをまくって辞めた植木屋の長屋にわざわざ訪ねてくるのは、当時の絶対的な上下関係からして異例。にしては、それまでの亭主の様子に、伏線としての後悔の念が感じられない。かといってまだ意地づくで突っ張っている様子もあまりなく、そのあたりの腹のうちを、もう少し明確にしてほしかった。

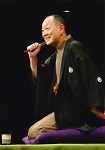

夢の酒 柳家喬太郎

★★★★★

しばらく見ないうちに、この人もすっかり真っ白けになったが、いまや押しも押されもせぬ大看板。その名にふさわしく、マクラから息をもつかせぬ大熱演。いや、☆をもう二つ献上したいくらいに堪能させていただいた。ネタは、昭和10年(1935)ごろ「夢の瀬川」を八代目桂文楽が改作したもの。今となっては古風に過ぎ、噺自体もあまり面白いとは言えないだけに、ちょいと心配したが、なかなかどうして。まずマクラで池袋演芸場の礼賛から始まり、その池袋の怪しげな雑居ビル。迷い込んだはエロDVD屋……という夢の顛末で、もうすっかり客をつかんでしまう。本題に入って、寝言を言っている亭主の顔を覗き込む若妻。むりやり起こして夫婦で夢の話。ここで、ワイフの言葉がどうにも山の手のお嬢さま風なのは、昭和初期の世相を反映している。時代背景の説明を飛ばしたため、亭主の、いかにも江戸の大店のあるじ然としたもっともらしい口調と水と油。違和感ありありで、「若だんな」というには老成し過ぎと文句をたれようと思ったが、後の、夢の女の圧倒的な色気にむせて圧倒され、そんなこたァどうでもよくなっちまう。とにかく、この女の色気と、それを笑いのオブラート、というより、ほんのり塩の利いた桜の葉で包んだような絶妙のコンビネーションこそ、この方の持ち味。座って立ってクネクネと、歌舞伎の「三千歳」のカリカチュアのように、抱腹絶倒の連続。しまいに、筋やサゲなどもうどうでもいいんじゃないの。いや、ごちそうさまでした。蛇足ながら、本日の出演者全員が口を揃えた「コロナネタ」の中で、この師匠の「本日のわれわれのギャラは……マスクです」がやはり秀逸でした。

高田裕史