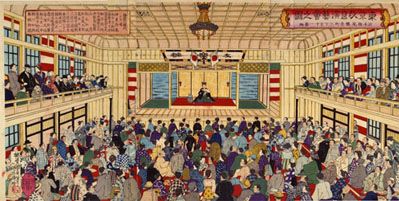

成城石井.com ことば 噺家 演目 志ん生 円朝迷宮 千字寄席

2019年のNHK大河ドラマ『いだてん』では、志ん生(北野たけし)が裏の主人公のような役回りを果たしていました。

どう考えても志ん生とオリンピックは関係なさそうなのに、宮藤官九郎の手になると、まるで志ん生が東京五輪を推進していたかのような錯覚に陥るものです。

落語好きには、それはそれでおもしろいドラマになっていましたね。

神木隆之介演じる古今亭五りんという落語家は、架空の人物でしょう。これがおもしろい。

もともと日本には宮本武蔵の『五輪書』という剣の奥義書があります。オリンピックの和訳語としての「五輪」は、川本信正(読売新聞→NHK→内閣情報局→スポーツ評論家、1906-96)の造語でした。

川本によれば、五輪の発想は『五輪書』を踏まえていたそうです。宮本武蔵のあらわした五輪は、地の巻、水の巻、火の巻、風の巻、空の巻をさすのだそうです。

まあ、それはともかく。

昭和11年(1936)7月25日付の読売の見出しに「五輪」が登場したのが初めてのことでした。登場したばっかりの頃は「五厘に通じて安っぽく感じる」という意見もあったそうです。

そうなんです。

「五厘」とは、明治の落語界ではつねに問題をはらんでいた寄席ブローカーの連中をさします。席亭(寄席の社長)と芸人の間で出演を仲介する人(ブローカー)のことです。

割のうち、五厘を天引きしたために、そう呼ばれました。一銭にもならない安っぽい連中という意味合いも込められていて、おしなべて芸人世界の嫌われ者でした。

円朝たち重鎮が五厘の一掃に腐心する姿こそが、明治演芸史での目立った一幕だったのです。

「五厘」のイメージをとうに忘れてしまった昭和になって、オリンピックの五大陸を輪でむすぶという発想からオリンピックの精神を、川本は「五輪」と訳したわけです。

川本は織田幹雄の弟子筋の人ですから、その身はしがない読売新聞の記者とはいえ、並みの記者ではありませんでした。発信力が違います。

映画『日本のいちばん長い日』にも情報局総裁秘書として登場するのですから。驚きです。

川本のアイデアが奏功して、朝日も中外商業日報(日経)も「五輪」を使うようになって、「五輪」はあっというまに日本中に定着しました。

そこで『いだてん』。

その五輪と五厘を掛けているところが、クドカンの凄味だなあと、私(古木優)は感心しています。

五輪の五色とは、旗の左側から青、黄、黒、緑、赤。輪を重ねて連結した形です。ヨーロッパ、南北アメリカ、アフリカ、アジア、オセアニアの五大陸とその相互の結合と連帯を意味しているそうです。

五りんは架空の人物でも、隣にいつもいる、むかし家今松(荒川良々)はのちの古今亭円菊のこと。本名は藤原淑。昭和4年(1929)、静岡県島田市生まれ。地元の工場労働に見切りをつけて上京、志ん生に弟子入りしました。とちるしかむし覚えは悪いしで、悲惨な弟子でした。

それでも、倒れた志ん生を背負って、銭湯に行ったり寄席に行ったり。苦労して真打ちになります。当時の周囲は「おんぶ真打ち」などとさげすんでいましたが、いずれは独特のアクションを伴った「円菊落語」を創造していくのです。手話やレフェリーのかたわら、アクションに磨きをかけていきました。

ドラマで小泉今日子が演じたのは美濃部美津子。志ん生の長女で、大正14年(1925)生まれで、四人の子供の中で唯一のご存命。志ん生を脇から後ろから眺めてきたマネジャー役でした。こんな人がいらっしゃるのは、志ん生ファンとしては心強いかぎりです。著作も多く、すべてがすばらしい。

その昔、お宅にうかがってしばし志ん生師匠の思い出話を拝聴したことがありました。いい年したおばさんが志ん生師を「おとうさん」と呼んでいたのが印象的でした。この人の心の中には今でも志ん生=美濃孝蔵=おとうさんが生きているんだなあ、と。心のあったかさがしみじみ伝わる人でした。