成城石井.com ことば 噺家 演目 志ん生 円朝迷宮 千字寄席

【どんな?】

忠臣蔵噺の一。

生活すべてが芝居の調子。

マニアっていうのは、いつの世も……。

【あらすじ】

若だんなが常軌を逸した芝居マニアで、家業そっちのけ。

四六時中、芝居小屋に入りびたり、何をやっても芝居のセリフになってしまう。

今日も朝から帰らないので、だんなが番頭に愚痴をこぼしている。

「今日という今日はみっちり小言を言います」とカンカンに怒るのを番頭がなだめているところへ、当の若だんなが意気揚々とご帰還。

しかっても蛙のツラに何とやらで、「遅なわりしは、拙者が不調法((遅くなりましたのは私の誤ち)」と『忠臣蔵』「三段目」の判官気取り。

あきれ果てて二階へ追い払うと、さっそく「とざい、とーざーい」と金切り声を張り上げる。

閉口しただんな、小僧の定吉に止めてこいと命じたが、定吉も悪のりして「やあやあ若だんな、芝居のまねをやめればよし、いやだなんぞとじくねると、とっつかめえて……」と『忠臣蔵』「道行」の鷺坂伴内のパロディー。

これが逆効果で、若だんなは仲間ができたと大喜び。

いっしょに芝居をやろうと、聞かない。

定吉ももとは芝居マニアなので、とうとう乗せられ、『忠臣蔵』「七段目」の茶屋場(遊興場面)の寺岡平右衛門とおかるの場面を二人でやる羽目に。

やるからには衣装を整えようと若だんな、赤い長襦袢と帯の扱き(腰ひも)、手ぬぐいの姉さんかぶりで定吉に女装させたのはいいが、平右衛門の自分が丸腰ではと、床の間の本身の刀を持ち出したから、定吉は驚いた。やめると言うのを、決して抜かないからと、刀の鯉口をコヨリで結んでやっとなだめすかす。

足軽の平右衛門が、妹のおかるが仇討ちの大事を知ったことを悟り、秘密がバレるのを恐れて、自分の手で始末しようと決心するところで、だんだん若だんなの目がすわってきたので、定吉はびくびく。

とうとう、恐れていた事態が。

「あなた、抜いちゃいけませんったらッ」

もう何も耳に入らない若だんな、コヨリをあっという間にぶっちぎり「妹、こんたの命ァ、兄がもらったッ」

抜き身を振り回すからたまらない。

定吉、逃げる拍子に階段からゴロゴロゴロ。

「おい、定吉、しっかりしろ」

「ハア、私には勘平さんという夫のある身」

「ばか野郎ッ。小僧に夫があってたまるか。変なかっこうをして。さては、二階であのばかと芝居ごっこをして、てっぺんから落ちたか」

「いえ、七段目」

【しりたい】

忠臣蔵噺、濃厚なパロディー

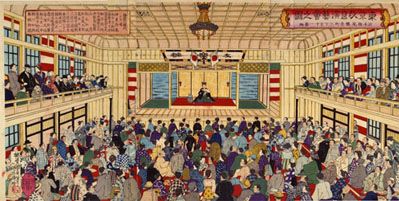

全編、人形浄瑠璃や歌舞伎でおなじみの『仮名手本忠臣蔵』のパロディー。忠臣蔵噺のひとつです。

江戸、大坂のような都市部の人々なら、特に、この若だんなのような芝居マニアでなくとも、『忠臣蔵』のセリフや登場人物くらいは隅々まで頭に入っていて、日常会話の一部にさえなっていました。

「とざい、とーざい」は「東西声」といいます。『仮名手本忠臣蔵』開幕の前にからくり人形が観客に挨拶する掛け声です。

定吉の「芝居のまねを……」は「四段目」の切(終わり=段切)、舞踊『道行旅路花婿』の道化敵・鷺坂伴内のセリフ、「やあやあ勘平、お軽をこっちへ渡さばよし、いやだなんぞとじくねると……」のもじりです。

騒動の元になる後半の大立ち回りは、「七段目」祇園一力茶屋の場で、密書を読んで仇討ちの計画を知った遊女・おかるを、身請けの後に殺そうという大星由良之助(大石内蔵之助)の腹を、おかるの兄・寺岡平右衛門が察し、妹を手に掛けた(殺した)手柄で、同志に加えてもらおうとする見せ場です。

ほかに登場する芝居

この噺でパロディーギャグに使われる芝居は、『忠臣蔵』以外は演者によって変わります。

若だんなが『菅原伝授手習鑑』「車引(三段目の通称)」の「そのくるまァ、やァらァぬゥー」という決めゼリフで人力車を止めたり、おやじにぶたれて、「こりゃこのおとこの、生きィづらァをー」と、『夏祭浪花鑑(通称は夏祭)』の団七のセリフでうなったりするギャグは、おおかたの落語家が入れますが、観客が歌舞伎をよく理解していないとウケません。

東西とも、芝居のクライマックスは、下座の鳴り物を使って、にぎやかに演じます。

「七段目」の演者と演出

芝居ばなしの素養がないとできない噺です。二代目三遊亭円歌(田中利助、1890-1964)、八代目雷門助六(岩田喜多二、1907-1991、六さん)などが軽妙に演じていました。春風亭小朝、林家正雀などのレパートリーにもなっています。

大阪でも古くから演じられています。二代目立花家花橘(菱川一太郎、1884-1951)が得意にしていたのを三代目桂米朝(中川清、1925-2015)が継承し、桂吉朝(上田浩久、1954-2005)、桂文珍など後進に伝えました。

最後のオチは、古い型では「七段目から落ちたか」「いえ、てっぺんから」と逆です。米朝は、この型でサゲていました。

成城石井.com ことば 噺家 演目 志ん生 円朝迷宮 千字寄席