【権兵衛狸】

ごんべえだぬき

成城石井

成城石井

【どんな?】

狸が人を化かす噺。

名人がこぞってやっています。

別題:とんとん権兵衛(上方) 化け物

★★

【あらすじ】

権兵衛という、渡し守を兼ねているお百姓。

夜になると寝酒を一杯飲んで寝るだけが何よりの楽しみという、慎ましい暮らしをしている。

最近、毎晩決まってトントンと戸をたたく音がし、

「権兵衛、権兵衛」

と呼ぶ声がするので、外に出てみると誰もいない。

おおかた、狸のいたずらだろうと見当がついたが、これがあまり続くため、権兵衛、だんだん腹が立ってきた。

「野郎、明日の晩来てみやがれ。ひどい目に逢わしてやる」

刻限を見計い、戸の陰に立って見張っているのだが、なかなかどうして、捕まらない。

狸はますます調子に乗ったのか、三日目の晩も四日目の晩も相変わらず、

「トントン、トントン、権兵衛、権兵衛」

ある晩、来たなと思って戸口で出し抜けに

「なんだァ?」

と返事をして急にガラリと戸を開けると、不意を食らった狸はびっくりして家の中に転がり込み、目を回した。

権兵衛は狸を細引きでグルグル巻にふん縛って土間に転がしておく。

「さあ、どうしてくれべえか」

といろいろ考えたが、狸汁にして食ってみたところで、あまりうまいとは思えない。

それよりも、二度とこんな悪さをする気を起こさないように、こらしめて放してやることにして、仲間に手伝ってもらい、剃刀で狸の頭を寄ってたかってくりくり坊主にした上で追い払う。

さすがに、これにはこたえたと見え、それから八日ほどはやってこない。

ヤレヤレと安心していると、九日目の晩、

「トントントン、権兵衛さん」

「野郎、また来やがって。今度はさん付けだ。たぶらかそうったって、そうは問屋がおろさねえだぞ。この間のように痛い目にあいてえか」

外で狸が、

「もう決していたずらはしないからちょっと開けてください」

と、いやにしおらしく頼むので、権兵衛、しかたなしに戸をガラリと開けた。

「何の用だ」

「ええ、先日はまことにどうも」

「あんだ、まだ不服があるだか」

「春先でのぼせていけませんから、すいませんが、もういっぺん剃ってくださいな」

【しりたい】

大看板が競演

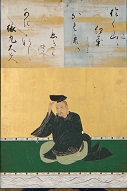

あまりおもしろい噺とも思えませんが、明治期には四代目橘家円喬(柴田清五郎、1865-1912)、初代三遊亭円左(小泉熊山、1853-1909、狸の)、四代目橘家円蔵(松本栄吉、1864-1922、品川の)など、円朝門下の錚々たる名人連が手がけました。

昭和以後も、円蔵直伝の六代目三遊亭円生(山﨑松尾、1900-79、柏木の)ほか、五代目古今亭志ん生(美濃部孝蔵、1890-1973)、八代目林家正蔵(岡本義、1895-1982、彦六)、三代目三遊亭金馬(加藤専太郎、1894-1964)から七代目立川談志(松岡克由、1935-2011)など、名だたる大看板はほとんどレパートリーに入れています。

円喬の化け物

明治の四代目橘家円喬は化け物と題し、権兵衛狸の後に、狐が人を化かす小ばなしを付け、オムニバスで演じた速記を残しています。

そのあらすじは……。

浅茅ヶ原(台東区石浜二、三丁目にあった原野)に悪狐が出没し、いきなり金玉を蹴飛ばして悶絶させ、食物を奪うので、馬方の九郎兵衛が退治しようと見張っていると、狐が現れて馬糞の団子をこしらえ、近所の娘に化けて九郎兵衛の家に行く。かみさんがころりとだまされたので、あわてて戻った九郎兵衛が、それは馬糞だと言おうとしたとたんに、金玉を蹴られる。気がつけば蹴ったのは自分の馬、のぞいていた家の戸の節穴は馬の尻の穴。

権兵衛狸そのものが小ばなしとして扱われていたのが、よくわかります。

権兵衛

地方出身者の代名詞です。

『江戸語の辞典』(前田勇編、講談社学術文庫)に「男女児の生後七日に産髪を全部剃り落とし、盆窪のみに剃り残した毛髪」とあります。

狸がクリクリ坊主にされることと掛けて、演題が付けられたものと思われます。

狸が伝法に

「髭もついでにあたってくんねえ」と、狸が伝法に言うやり方もあります。

これだと、タヌ公の「性格」が変わり、すご味が出ますね。