【駒長】

こまちょう

【どんな?】

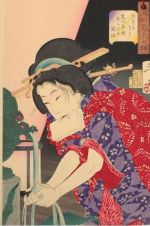

つつもたせを仕組んだ借金夫婦。

夫が出ているうち女は男に情が移り。

志ん生がやってた珍しい噺。

「お直し」と真逆に向かう物語です。

別題:美人局

【あらすじ】

借金で首が回らなくなった夫婦。

なかでも難物は、五十両という大金を借りている深川の丈八という男だ。

この男、実は昔、この家の女房、お駒が深川から女郎に出ていた時分、惚れて通いつめたが振られて、はては、今の亭主の長八にお駒をさらわれた、という因縁がある。

「ははあ、野郎、いまだに女房に未練があるので、掛け取りに名を借りて、始終通ってきやがるんだ」

と長八は頭にきて、

「それなら見てやがれ」

と渋るお駒を無理やりに説き伏せ、一芝居たくらむ。

丈八あての恋文をお駒に書かせ、それが発覚したことにして、丈八が来る時を見計らって、なれ合いの夫婦げんかをする。

あわてる丈八に、どさくさに二、三発食らわして、

「こんな女は、欲しいなら、てめえにくれてやる」

と、わざと家を飛び出す。

その間に、今度は本当にお駒を丈八に口説かせ、でれでれになった頃合いを見計らって踏み込む。

「不義の現場押さえた」

とばかり、出刃包丁で脅しつけ、逆に五十両をふんだくった上に裸にむいてたたき出すという、なかなか手の込んだもの。

序幕はまったく予定通り。

「こんな女ァ、てめえにくれてやるが、仲へ入った親分がいるんだから、このままじゃあ義理が立たねえ。これから相談してくるから、帰るまでそこォ動くな」

尻をまくって威勢よく飛び出した長八。

筋書きがうまくいって安心したのか、まぬけな奴もあるもので、親分宅で酒を飲みながら時間をつぶすうち、ぐっすりと夜明けまで寝込んでしまった。

第二幕。

こちらは長八の家。

丈八は上方者で名うての女たらし。差し向かいでじわじわ迫る。

「わいと逃げてくれれば、この着物も、これもあんたのもん」

とやられると、お駒も昔取った杵柄。

「つくづく貧乏暮らしが嫌になり、あんな亭主といては一生うだつが上がらない。この上は」

と、急きょ狂言を書き直し、長八が帰らないのを幸い、丈八といつしか一つ床に。

挙げ句の果てに、夜が明けぬうち、家財道具一切合切かき集め、手に手を取って、はいさようなら。

瓢箪から駒だ。

翌朝。

長八があわてふためいて家に駆け込んでみると、時すでに遅く、モヌケのカラ。

火鉢の上に、書き置き一通。

「ついには、うそがまことと、相なりそろう。おまえと一緒に暮らすなら、明くればみその百文買い、暮るれば油の五勺買い。朝から晩まで釜の前。そのくせ、ヤキモチ焼きのキザ野郎。意気地なりの助平野郎」

さらには

「丈八さんと手に手を取り、二世も三世も変わらぬ夫婦の楽しみを……」

「あのあまァ、どうするか見てやがれッ」

と出刃を持って飛びだすと、カラスが上で

「アホウ、アホウ」

底本:五代目古今亭志ん生、四代目橘家円喬

【しりたい】

円朝作の不倫噺

原話は、明和5年(1768)刊の笑話本『軽口はるの山』巻四の「筒もたせ」とみられます。

この小咄はかなり短く、金に困った男が友達に、うまくすれば銀三百匁にはなるから「美人局」をやってみろとけしかけられます。

そこで、かみさんに因果を含めて近所の若い者を誘惑させ、いよいよ「間男見つけた」と戸棚から飛び出したものの、あわてて「筒もたせ、見つけた」と言ってしまうというおマヌケなお笑いです。

これをもとに、明治初年に三遊亭円朝(出淵次郎吉、1839-1900)が一席の落とし噺に仕立てたとみられますが、円朝自身の速記は残っていません。

代わりに、春陽堂版「円朝全集」(1929年刊)には、円朝の口演をもっとも忠実にコピーしたとされる門下の三遊一朝(倉片省吾、1846[1847]-1930)の速記が掲載されました。

この噺の登場人物名は、すべて講談の大岡政談や浄瑠璃中の、白子屋お駒の情話から取ったものです。

お駒の実録などについては、「城木屋」をどうぞ。

「教訓」としての円朝演出

一朝の速記を見ると、マクラで、うぬぼれが強く人間をばかにするカラスの性癖を引き合いに、「まして人間はうぬぼれが強うございまして、おれの女房はおれよりほかに男は知らない、どんなことをしてもおれのことは忘れまい、なぞと思っていると大違いでございます」と語っています。

男の思い上がりを、円朝がこの噺を教訓として戒めているのがうかがわれます。

なるほど、これがあって初めて、オチのカラスの「アホウ、アホウ」が皮肉として効いてくるわけです。

古い速記では、「美人局」と題した四代目橘家円喬(柴田清五郎、1865-1912)のもの(明治28年=1895年)も残っています。

円喬は上方ことばを自在に操れた人なので、活字だけを追っても、大阪弁の丈八の口説きに、いかにもねっとりとした色気が感じられます。

つつもたせ

「美人局」と書きます。博打から出た言葉といわれます。

筒持たせ、つまり博打の胴を取るように情夫がしっかり状況をコントロールしている意味でしょう。

それとも、もう少しエロチックな意味があるのかもしれません。

「美人局」の表記は、中国で元代のころに遡るといいます。

井原西鶴(1642-93、俳諧、浮世草子)なども使っているので、上方ではかなり古くから使われた言葉なのでしょう。

明くれば味噌の百文買い

芝居がかった、女房の置手紙の文句ですが、食うや食わずの貧乏暮らしを象徴する言い回しです。

河竹黙阿弥(吉村芳三郎、1816-93)の芝居「御所五郎蔵」でも、敵役星影土右衛門の子分が主人公を辱めて「こなたと一生連れ添えば(中略)米は百買い酒は一合」と、似たような表現で罵倒します。

「味噌こし下げて歩く」も同意です。

志ん生の独壇場

先の大戦後は、五代目古今亭志ん生(美濃部孝蔵、1890-1973)が一手専売で、ほかに演じ手はありませんでした。

おそらく、敬愛する四代目橘家円喬(柴田清五郎、1865-1912)の速記などから独力で覚えたものでしょう。志ん生の次男、三代目古今亭志ん朝(美濃部強次、1938-2001)が継承していました。

志ん生は、この噺の欠点である構成の不備や不自然さを卓抜なくすぐりで補い、不倫噺を、荒唐無稽の爆笑編に転化することで、後味の悪さを消す工夫をしています。

当サイトのあらすじは、主に志ん生の速記・音源を参考にしましたが、オチ近くの女房の置き手紙などは、円喬のをそっくり取り入れています。

【語の読みと注】

美人局 つつもたせ