【城木屋】

しろきや

【どんな?】

大店の娘お駒に、邪恋が沸き立つ丈八。

そっぽむかれた丈八はついにお駒を殺す……。

豆尽くしの噺。

「豆」は女性をさす隠語です。

別題:お駒丈八 白木屋 白子屋政談

★★

【あらすじ】

日本橋新材木町の呉服屋、城木屋庄左衛門が亡くなり、あとには、お常と、十八になる一人娘のお駒が残された。

お駒は界隈で評判の器量良しだが、こともあろうにそのお駒に、醜男の番頭丈八が邪恋を抱いた。

丈八は四十四歳になるが、背はスラッと低く、色はまっ黒けで、顔の表と裏がわからない、という、大変な代物。

ところが当人は本気で、お駒の婿は自分と一人決めをし、恋文を送りつけたが、もちろん、お駒は梨のつぶて。

それが、母親のお常の手に渡ってしまったので、丈八はお常に手ひどくしかりつけられ、

「どうせクビになるならば破れかぶれ、いっそのこと」

と、店の金五十両を盗み出して、吉原で全部使い果たしてしまう。

この上は、お駒を殺して自分も死ねば、心中と言われて浮き名が立つと、夜中にこっそりお駒の部屋に忍び込んだ。

お駒の寝顔を見て急に惜しくなり、さらって逃げようとゆり起こす。

承知したらよし、嫌と言ったら殺っちまおうと、刀で頬っぺたをピタピタたたいたから、お駒が目を覚まして悲鳴を上げる。

かわいさあまって憎さが百倍、やっと突くと、狙いが外れて床板まで突き通してしまい、抜けなくなって、そのまま刀と煙草入れの遺留品を残して逃走。

これから足がついて、丈八はお召し捕りに。

お白州に引き出され、南町奉行の大岡越前守のお裁きを待つ身となった。

奉行に

「不届き至極な奴。娘駒とその方のなれ初めを申せ」

と尋問され、ごまかそうと

「十返舎一九の『東海道中膝栗毛』の挿し絵を見ておりますと、お駒さんが参りまして『これはなにか』と聞きますので『岡部の宿で夜這いに行くところです』『夜這いとは何じゃ』『いずれ今宵』と、それにかこつけて豆泥棒(夜這い)に参りまして」

「豆泥棒とはなんじゃ」

「へえ、お駒さんは素人娘で白豆、商売女は黒豆で、十二、三の小娘はおしゃらく豆、十五、六がはじけ豆、天人はソラ豆」

一喝されて

「娘御を 駿河細工と 思えども 籠の鳥にて 手出しならねば」

という艶書の文句の意味を問われると

「もとの起こりが膝栗毛、もう東海道から思い詰め、鼻の下も日本橋、かのお駒さんの色、品川に迷いまして、川さきざきの評判にも、あんないい女を神奈川に持ったなら、さぞほどもよし程ヶ谷と」

と東海道尽くしでしゃれるので、奉行は

「その方、東海道を巨細(=詳しく)に存じおるが、生国はどこじゃ」

「へい、駿河のご城下で」

「うむ、ここな府中(=不忠)者め」

底本:三代目春風亭柳枝

【うんちく】

大岡政談の落語化

「大岡政談」の中で、唯一、大岡忠相が裁いたのは白子屋お熊事件だったといわれています。ほかの「大岡政談」は架空のお話に過ぎません。

「城木屋」は、その貴重な実録大岡政談を落語にしたもの。元ネタは人情噺「白子屋政談」です。明治期、三代目麗々亭柳橋(斉藤文吉、1826-1894)が得意としていました。

その作者は乾坤坊良斎。「今戸の狐」に登場した、あの良斎です。大岡政談に白子屋お熊事件をからめて創作した長編人情噺「白子屋政談」を落語化し、滑稽噺に仕立てたものが、この「城木屋」。落語の作者(改作者)は不祥です。

「東海道五十三次」「名奉行」(または「評判娘」)「伊勢の壷屋の煙草入れ」という題での三題噺として作られたともいいます。

白子屋の悲劇

実録の白子屋お熊事件は、以下の通りです。

日本橋新材木町、稲荷新道の材木問屋、白子屋庄三郎の娘お熊は、母親お常の乱費のため傾いた店を立て直すため、持参金五百両を当てにした両親によって日本橋大伝馬町の大地主川喜田弥兵衛の番頭又四郎をむりやり婿に取らされます。

又四郎は、身持ちが固いだけが取り得の、つまらない男。

いやでたまらないところに、店の番頭で、渋い中年男の忠八にたらしこまれ、気がつけばお熊の腹はポコリン、ポコリン。

これでは店の信用にかかわると、母親は、今度は又四郎を離縁して追い出そうとしますが、持参金がネックでそれもできません。

そこで、女中二人に手伝わせ、ある夜、又四郎の寝首をかこうとして失敗。関係者はあえなく、全員逮捕されました。

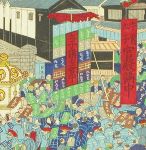

大岡忠相のお裁きで、享保12年(1727)2月25日、「一審即決上告を許さず、弁護人これを付せず、審理は公開せず」の暗黒裁判で判決が下ります。

母お常は殺人未遂の主犯で死罪。お熊と忠八は不義密通で死罪、磔。

お女中二人は主殺し未遂で死罪、逆さ磔。父庄三郎は闕所(財産没収)。

23歳のお熊は絶世の美女で、引き回しで裸馬に乗せられ、千住小塚原の刑場に向かう途中、白無垢に黄八丈の小袖、首に水晶の念珠というなんとも色っぽい風情だったとか。

沿道を埋め尽くした野次馬連中。

ああ、もったいねえと生唾ゴクン。

大岡忠相が実際に裁いたこの事件、その後、浄瑠璃「恋娘昔八丈」や、人情噺でのち黙阿弥の芝居にもなった「髪結新三」などに脚色され、今にその名を残しています。

志ん生から歌丸まで

明治期では、三代目春風亭柳枝(鈴木文吉、1852-1900)の、明治24年(1891)9月の速記が残っています。「城木屋」「お駒丈八」の別題があります。

東海道尽くしの言い立てが聴かせどころで、軽く、粋なパロディー噺なので、昭和に入っても名人連が好んで取り上げ、五代目古今亭志ん生(美濃部孝蔵、1890-1973)、六代目三遊亭円生(山﨑松尾、1900-79)、三代目三遊亭金馬(加藤専太郎、1894-1964)らがよく演じました。桂歌丸(椎名巌、1936-2018)もレパートリーにしていました。

志ん生の豆尽くし

「東海道尽くし」と並んで、この噺は「豆尽くし」が眼目。豆はもちろん、女性自身の隠語です。

五代目志ん生はこの部分だけを、艶笑小咄として、独立して演じていました。

これも志ん生が得意にした「駒長」で、「白子屋政談」の登場人物の名前が借用されています。