【鉄拐】

てっかい

【どんな?】

北京の上海屋での宴会芸。

仙人がものすごい技を。

こいつの人生が一変。

中国大陸が舞台の噺。

底抜けに奇天烈で壮大。

別題:張果老

★

【あらすじ】

北京の横町に、上海屋唐左衛門という大貿易商がいた。

中国はもちろんのこと、ロンドンやニューヨークにも支店を持つという大金持ち。

毎年正月には世界中から知人、友人、幹部社員などを集めて大宴会を催し、珍しい芸人を集めて余興をやらせることにしていた。

毎年のこととて、余興の種が尽き、いい芸人が集められなくなった。

そこで、番頭の金兵衛が各地を巡り、募ることにした。

金兵衛は山また山を越え、とある山中で道に迷っていると、大きな岩の上にボロボロの着物を着て杖をつき、ヒゲぼうぼうの老人がぼんやり座っている。

聞いてみると、鉄拐と名乗る仙人。

何か変わったことができるかと尋ねると、腹の中からもう一人の自分を吐き出してみせたから、これは使えると金兵衛は大喜び。

渋るのを無理に承知させ、鉄拐の雲に便乗して北京に帰った。

鉄拐の芸は大受けで大評判となり、お座敷や寄席の出演依頼がどっと押し寄せた。

今では当人もすっかりその気になり、上海屋に豪邸をもらい、厄貝、モッ貝、シジミッ貝という三人の弟子を取り、近ごろは女を物色するというありさま。

評判がよくなると、ねたむ者も出る。

「このごろ昔のおんぼろななりを忘れてぜいたく三昧、お高くとまってやたらに寄席を抜きゃあがる。どうでえ、あの野郎をへこますために、鉄拐の向こうを張るような仙人を連れてこようじゃねえか」

そんなわけで引っ張ってきてのが、張果老という仙人。

こちらは、徳利から馬を出す。

新し物好きの世間のこと、鉄拐はあっと言う間に飽きられ、お座敷ひとつかからない。

逆に張果老は大人気。

面白くない鉄拐、どんな芸か見てやろうと、ある晩ライバルの家に潜入してみると、張果老は大酒をのんで高いびき。

この徳利からどうやって馬が出るのかしらんと、口に当てて息を吸い込んだから、たちまち中の馬は徳利から鉄拐の腹の中へ。

虎の子の馬が盗まれて、今度は張果老があっと言う間に落ち目に。

しかし悪いことはできないもので、いつの間にか、犯人は鉄拐だという噂が立った。

「先生、あんたが馬泥棒てえ評判ですが」

「とんでもねえ、ヒヒーン」

腹の馬がいなないて、あっさりバレた。

「それならそれで、今度はあんたの分身を馬に乗せて吐き出すという新趣向を出したらどうだ」

そんな悪知恵を授けた者がいる。

ところが、鉄拐は馬を吐き出せないので、客を腹の中に入れて見物させる。

これが大当たりで、たちまち満員札を口と肛門に張る騒ぎに。

そのうち、酔っぱらった客二人が大げんかを始め、さすがの鉄拐もたまらず吐き出す。

それがなんと、李白と陶淵明。

【しりたい】

原話は慈悲成本

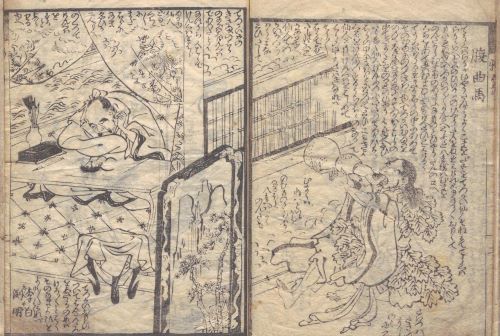

原話は、桜川慈悲成(八尾大助、1762-1833)が作成した『落噺常々草』の中の「腹曲馬」といわれています。『落噺常々草』は文化年間(1804-18)に刊行された笑話本です。

江戸後期の戯作者。親の慈悲成、芝楽亭、暫亭などとも号しました。本業は芝宇田川町に住んだといわれている鞘師で、杉浦如泉門の金工でした。陶器の販売もしていたようです。

ちなみに、杉浦如泉は金工で、杉浦如竹の高弟でした。師にならった高彫りに加え、平象嵌を得意としたそうです。

慈悲成は、桜川杜芳(岸田杜芳)に師事して、戯作を始めました。杜芳は、寛政年間に活躍した狂歌師、戯作者です。慈悲成の残した作品には、黄表紙『天筆阿房楽』『作者根元江戸錦』、噺本『滑稽好』『軽口噺』などがあります。

滑稽本、合巻にも挑んだそうですが、現在の評価としては、長い作者生活のわりには佳作に乏しい、とされています。どうでしょうか。いずれ、見直される日が来るかもしれません。

慈悲成はまた、多芸でも知られています。茶道、狂歌、絵画など。もちろん、噺家でもありました。

烏亭焉馬とともに、落語中興の祖とされています。焉馬は同好者を集めて咄の会を催しました。

慈悲成は、おはこの茶道や茶番狂言などを利用して富裕層の屋敷に出入りし、噺芸や幇間のような座敷芸を行っていました。慈悲成のこのような芸風は、後世の落語界に少なからぬ影響を与えています。慈悲成の座敷芸は他方で、幇間をも育成しました。

慈悲成の門下には、桜川甚好、桜川善好らの幇間が輩出しています。古今亭志ん生もマクラで、この二人の系統を例に出して幇間芸をたたえていました。現在も引き継がれる幇間の名代「桜川」が、雄弁に物語っています。

鉄拐仙人

道教の八仙の一人で、李鉄拐といいます。

伝説によると、自宅に肉体を置いたまま魂で華山まで飛び、太上老君(道教の神・老子)に会いましたが、帰ってみると、弟子が肉体を火葬してしまった後で、戻るべきところがなくなり、困りました。そこで、近所に行き倒れの物乞いがいたのを幸い、その屍骸を乗っ取って蘇生したとか。

鉄拐がボロをまとった姿で登場するのは、この故事に由来します。

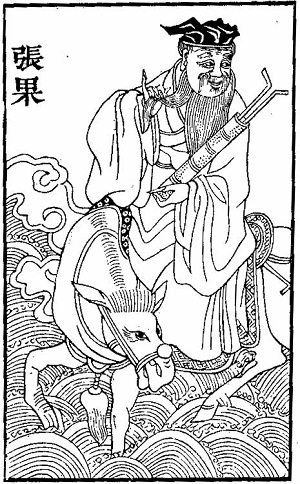

張果老

同じく、八仙の一人。

白いロバに乗っているのが特徴です。このロバ、用のないときは紙のように折りたたんで行李に納められ、水を吹きかけると、たちまち、一日何万里も歩くロバになります。噺の中の馬は、このロバのことでしょう。

北京の大富豪の「番頭」が金兵衛というのが笑わせるじゃないですか。この噺が得意だった立川談志は、「上海は新横町2の2上海屋唐右衛門」で演じていました。談志なりのリアリティーなのでしょうが、目くそ鼻くそを笑うがごときこざかしさ。リアリティーもへったくれもない設定です。ま、そこがいいのですがね。

李白と陶淵明が最後に出てきますが、両者とも酔いどれ詩人で有名です。だからこそ、オチの意味がああるわけで。談志は、大島渚と野坂昭如に代えたりもしています。だからといって、まあ、さしたるおかしさがかもしだされるわけでもないでしょう。

【鉄拐 立川談志】