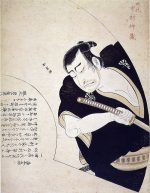

【中村仲蔵】

なかむらなかぞう

【どんな噺】

役者が主人公の噺。

法華信仰がほの見えます。

芝居と信仰の濃い関係が。

別題:蛇の目傘

【あらすじ】

明和3年(1766)のこと。

苦労の末、名題に昇進にした中村仲蔵は、「忠臣蔵」五段目の斧定九郎役をふられた。

あまりいい役ではない。

五万三千石の家老職、斧九太夫のせがれ定九郎が、縞の平袖、丸ぐけの帯を締め、山刀を差し、ひもつきの股引をはいて五枚草鞋。

山岡頭巾をかぶって出てくるので、どう見たって山賊の風体。

これでは、だれも見てくれない。

そこで仲蔵、

「こしらえに工夫ができますように」

と、柳島の妙見さまに日参した。

満願の日。

参詣後、雨に降られて法恩寺橋あたりのそば屋で雨宿りしていると、浪人が駆け込んできた。

年のころは三十二、三。月代が森のように生えており、黒羽二重の袷の裏をとったもの、これに茶献上(献上博多)の帯。

艶消し大小を落とし差しに尻はしょり、茶のきつめの鼻緒の雪駄を腰にはさみ、破れた蛇の目をポーンとそこへほうりだす。

月代をぐっと手で押さえると、たらたらとしずくが流れるさま。

この姿に案を得た仲蔵は、拝領の着物が古くなった感じを出すべく、黒羽二重を羊羹色にし、帯は茶ではなく白献上、大小は艶消しではなく舞台映えするように朱鞘、山崎街道に出る泥棒が雪駄ではおかしいので福草履に変えて、こしらえが完成。

初日は、出番になる直前に手桶で水を頭からかけ、水のたれるなりで見得を切った。

初日の客は、あまりの出来にわれを忘れ、ただ息をのむばかり。

場内は水を打ったような静けさ。

これを悪落ちしたと勘違いした仲蔵は葭町の家に戻り、

「もう江戸にはいられない。上方に行くぜ」

と、女房のおきしに旅支度をととのえさせる始末。

そこへ、師匠の中村伝九郎から呼ばれる。

行ってみると、師匠は仲蔵の工夫をほめたばかりか、仲蔵の定九郎の評判で客をさばくのに表方がてんてこまいしたとのこと。

これをきっかけに芸道精進した中村仲蔵は、名優として後世に名を残したという話。

めでたし、めでたし。

底本:六代目三遊亭円生

【しりたい】

初代中村仲蔵

1736-90年。江戸中期の名優です。屋号は栄屋、俳号は秀鶴。長唄の太夫、中山小十郎の女房に認められて養子に。器量がよかったので、役者の中村伝九郎の弟子になり、三味線弾きの六代目杵屋喜三郎の娘おきしと結婚。努力の末、四代目市川団十郎に認められ、厳しい梨園の身分制度、門閥の壁を乗り越えて名題となりました。

実録では、立作者の金井三笑に憎まれたのが定九郎役を振られた原因とか。

定九郎の扮装

定九郎の、扮装を含む演出は、仲蔵の刷新によって一変したわけではありません。仲蔵以後、かなりの期間、旧来のものが並行して演じられていたようです。

特に、定九郎の出で、与一兵衛の後ろのかけ藁に隠れていて白刃を突き出し、無言で惨殺するやり方は、明らかにずっと後世のもので、それまでは後ろから「オーイオーイ」と呼びながら現れる従来の演出がずっと残っていたわけです。その切り替わりの時期、誰が工夫したのか、仲蔵の工夫は本当に噺通りだったのかは諸説あります。

タネ本

国立劇場編『名優芸談集』所収の「東の花勝見」(文化12=1815年11月刊、永下堂波静編)に、ほとんど同じ逸話が、仲蔵本人から西川鈍通(伝未詳)への直話として書かれています。

つまり、仲蔵が鈍通に語った話をそのまま、予(=永下堂)が直接聞いた通りに記した、とあります。参詣した場所に関しては王子稲荷、浪人を見た場所は、その帰りの道灌山下通り稲荷森(とうかもり)とあります。仲蔵本人の直話とあれば、記憶違いや伝聞に伴う誤記でなければ、こちらが正しいのでしょう。

衣装の工夫については、今日の演者が誰でも説明する通り、大縞の木綿広袖に丸ぐけ帯、狩人のかぶる麻苧の山岡頭巾に脚絆草鞋の従来の形から、「今は誰にても黒小袖に傘となりしは、此時より始る」とあるので、少なくともこの出で立ちに関しては文化年間にはもう定着していたようです。

仲蔵のこの逸話については、落語以外にもさまざまにあることないこと脚色され、まことしやかに書かれています。

戸板康二の短編小説「夕立と浪人」は、小説の形を取りながら、当時の劇壇の事情やヒエラルキー、仲蔵の出自や幼時の虐待の回想、初代菊五郎や五世團十郎との人間関係などを織り交ぜ、ただの芸道苦心譚には終わらない優れた人間ドラマとなっています。

この中では、定九郎役を仲蔵に振るように、親友の団十郎がボスの菊五郎に使嗾する(けしかける)設定で、浪人への遭遇はやはり柳島妙見願掛け満願の帰り、地内のそば屋のできごととしてあります。

芝居者のいじめ

以下は、前掲「夕立と浪人」の中で、初代中村仲蔵が後輩に語る、自らが幼時に受けたすさまじいいじめの実状です。もちろんフィクションの形ですが、なかなか真に迫っています。以下、引用です。

子役の時によくやられたのは、長持を背負わされる折檻だ。小道具の刀だの鏡だのがらくたをみんながおもしろそうに入れて、うんと重くなったやつを、連尺(背につけて物を担ぐ道具)で背負わされ、ここから向うに飛べと、板の間の板を、あいだ八枚はずして、いうのだ。(飛べなければ)あいだに長持を背負ったまま、落っこちるのだ。(中略)義経の八艘飛びというのだ。十五の声がわりになってからのでは、編笠責めというのがある。三階の連中の草履をからげて、頭にかぶらせるのだ。それから撞木責めというのがある。梁に吊り下げられて、みず(ぞ)おちを小づかれるんだ。こっちが釣鐘になっているんだ。

人間、いつの時代もトラウマと恨みつらみを背負って、駆け上がっていくのでしょうか。

手前味噌

この噺は、江戸末期-明治初期の名脇役だった三世仲蔵(1809-85)の自伝的随筆『手前味噌』の中に初代の苦労を描いた、ほとんど同内容の逸話があるので、それをもとにした講談が作られ、さらに落語に仕立てたものでしょう。

悟道軒円玉(浪上義三郎、1866-1944)の「名人中村仲蔵」と」題する速記も残っていて、落語と同内容ですが、仲蔵の伝記がさらに詳しくなっています。円玉は明治の講釈師で速記講談のパイオニアでもある人物です。

近年では、松井今朝子の伝記小説『仲蔵狂乱』(講談社、1998年)が、仲蔵の苦悩の半生を描くとともに、当時の歌舞伎社会のいじめや差別、被差別のすさまじさ、役者の売色の生々しい実態などをリアルに活写した好著です。

役者の身分

当時の役者は、下立役(=稲荷町)→中通り→相中→相中上分→名題下→名題と、かなり細かく身分が分かれ、芝居系統のない者は、才能や実力にかかわらず、相中に上がれれば御の字。名題はおろか、並び大名役がせいぜいの名題下にすらまず一生なれないのが普通でした。

五段目

「仮名手本忠臣蔵」五段目、通称「鉄砲渡し」の場の後半で、元塩冶判官(浅野内匠頭)家来で今は駆け落ちした妻・お軽の在所・山崎で猟師をしている早野勘平が、山崎街道で猪と間違え、斧定九郎を射殺する有名な場面です。

定九郎の懐には、前の場でお軽の父・与市兵衛を殺して奪った五十両が入っており、それは、婿の勘平に主君の仇討ち本懐を遂げさせるためお軽が祇園に身を売って作った金。何も知らない勘平はその金を死骸から奪い……。

というわけで、次幕・六段目、勘平切腹の悲劇の伏線になりますが、噺の中で説明される通り、かってはダレ場で、客は芝居を見ずに昼食をとるところから「弁当幕」と呼ばれていたほど軽い幕でした。

柳島の妙見さま

日蓮宗の寺院、法性寺の別称。墨田区業平にあります。役者・芸者など、芸能者や浮き草稼業の者の信仰が厚いことで知られました。妙見は北極星の化身とされます。

正蔵と円生

戦後では、八代目林家正蔵(彦六)、六代目三遊亭円生という江戸人情噺の二大巨匠がともに得意としました。円生は、役者の身分制度などをマクラで細かく、緻密に説明し、芝居噺の「家元」でもあった正蔵は、滋味溢れる語り口で、芝居場面を忠実に再現しました。

最近では、五街道雲助のが光ります。

正蔵のオチ

もともと、この噺は人情噺なのでオチはありません。ただ、正蔵の付けたものがあります。

師匠からたばこ入れをもらって帰宅した仲蔵に女房おきしが、「なんだね、おまえさん。いやですねえ。あたしを拝んだりして。けむに巻かれるよう」と言うと仲蔵が「けむに巻かれる? ……ああ、もらったのァ、たばこ入れだった」

【語の読み】

名題 なだい

定九郎 さだくろう

釜九太夫 おのくだゆう

縞の平袖 しまのどてら

丸ぐけの帯

山刀 やまがたな

股引 ももひき

草鞋 わらじ

山岡頭巾 やまおかずきん

風体 ふうてい

法恩寺橋 ほうおんじばし

月代 さかやき

黒羽二重 くろはぶたえ

袷 あわせ

茶献上 ちゃけんじょう

雪駄 せった

蛇の目 じゃのめ

拝領 はいりょう

羊羹色 ようかんいろ

朱鞘 しゅざや

山崎街道 やまざきかいどう

福草履 ふくぞうり

手桶 ておけ

見得 みえ

悪落ち あくおち

葭町 よしちょう

中村伝九郎 なかむらでんくろう

稲荷森 とうかもり

【六代目三遊亭円生 中村仲蔵】