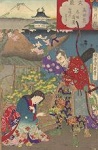

【権助提灯】

ごんすけちょうちん

【どんな?】

短い噺。

マクラに振る噺家もいますね。

素っ気ないおかしみが絶妙。

【あらすじ】

さるご大家のだんな。

おめかけさんを囲っているが、おかみさんがいたってものわかりがよく、またおめかけさんの方も本妻を立てるので、家内は円満、だんなは本宅と妾宅に交互にお泊まりという、大変にうらやましい境涯。

ある夜、だんなが本宅に帰ると、おかみさんが、

「今夜は火のもとが心配だから、あちらに行っておやりなさい」

と言うので、だんなはその言葉に甘えて、飯炊きの権助に提灯を付けさせて供をさせ、妾宅に引き返した。

するとおめかけさんの方でも、本妻に義理を立てて、

「おかみさんに済まないから、今夜はお帰りください」

と言う。

またも本宅へ引き返すと、おかみさんが承知せず、こうして何度も本宅と妾宅を行ったり来たりするうち、提灯の火が消えた。

「おい、権助、提灯に火を入れな」

「それには及ばねえ。もう夜が明けちまっただ」

底本:三代目柳家小さん、三代目三遊亭小円朝

【しりたい】

権助

個人名ではありません。地方出身ながら商家の使用人、特に飯炊き専門に雇われた男の総称です。職業名を示す普通名詞、ということです。権七とも呼ばれました。

落語では権助芝居、権助魚、、王子の幇間など、多くの噺に狂言回しとして登場し、笑いをふりまきます。時に、清蔵、久蔵、百兵衛など、実名で呼ばれることもありますが、みな同じで、「ゴンスケの○兵衛」というのが正確なところです。

上方では久三といいますが、落語にはほとんど登場しません。代わりに、おもよという、大和言葉らしい田舎言葉を使う女性が、貝野村などに登場します。こちらはよくある名前というだけで、個人名です。

どんな呼び方をされても落語における権助の条件は、田舎言葉を使うことです。

落語の田舎言葉

権助のお国なまりは、六代目三遊亭円生(山﨑松尾、1900.9.3-79.9.3、柏木の)によると、下総(千葉県北部)なまりに近いということです。やはり落語独特の架空のものです。

このなまりは、権助のほかに、お見立てや五人回しに登場する田舎大尽(大金持ち)の杢兵衛も使います。

権助の群れ

19世紀初頭の文化文政年間(1804-30)ののち、江戸では越後をはじめ地方から出てきた人々が急増。

わけあり水呑の次・三男が大多数でしたが、庄屋や本百姓の子息で、江戸遊学で来ていた人々もけっこういたようです。

逃散などにおける幕府の禁令がゆるんだこともあります。これも、そんなことを言っていられない時代の流れでした。

江戸っ子がいくら「椋鳥」などと小ばかにしても、実際にはこうした労働力なしには、すでに江戸の経済は成り立ちませんでした。大坂も同じことです。

寛政元年(1789)刊『廻し枕』には、「今宵のだんなも明朝にはたちまち権七さんになる」とあります。

飯炊き男や下男のすべてが、田舎者ではなかったはずです。

職業のお妾さん

享保年間(1716-36)から、江戸でも武士、町人、僧侶など、階層を問わず富裕な者はおめかけさんを持つことが一般化しました。

安政大地震(1855)以後、下級武士や町家の娘が、生活の助けにおめかけさんとして身を売るケースが増え、今で言う契約愛人がドライな「商売」として成り立つようになったのです。

複数のだんなと、別個に契約を結ぶおめかけさんも現れ、共同妾宅に二、三人で住むこともありました。

安囲いと半囲い

安囲いという、おめかけさんの商売がありました。一月または二月契約で、月2-5両の手当の者は、だんなが通ってくる日数まで契約で決まっていたとか。

半囲いと呼ばれる形態は、商家の番頭や僧侶がパトロンとなって、女に船宿、茶屋などの店を出させるものです。永井荷風も半囲いをやっていました。

小便組

明和年間(1764-72)や文化年間(1804-18)には、小便組と呼ばれる詐欺が横行しました。美女をおめかけさん業に斡旋するものです。

初夜に、その美女が寝小便して、わざと追い出されるよう仕組みます。支度金(契約金)をだまし取る手口でした。