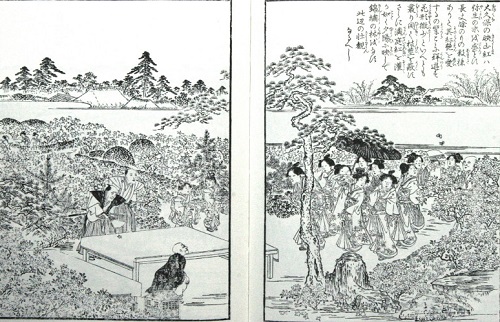

【植木屋娘】

うえきやむすめ

![]()

成城石井

成城石井

【どんな噺】

上方噺。松鶴、米朝、枝雀などが演じてきました。

明治期に東京にも移されて、江戸風な物語に変身。

■

【あらすじ】

とあるお寺の門前。

植木屋の看板を出しているのは、元は武士だったという幸右衛門だ。

せっかちだが、腕がよくて、店は順調に繁盛している。

多くの得意先を持つようになって、若い衆も数人雇って、いまは植木屋幸右衛門世間に通っている。

女房のおさじと娘のおみつの3人家族。

娘はべっぴんで、幸右衛門のなによりのご自慢だ。

おみつは今年17歳になる。来年は18、再来年は19歳。

幸右衛門は、婿養子を迎えてぼちぼち隠居したいと考えている。

それというのも、幸右衛門には心に決めた男がいるから。

その男とは、懇意にしている奥のお寺に、住み込みで修行している伝吉。

男前の若い衆だ。

伝吉が奥のお寺に来てからというもの、幸右衛門はその人柄に惚れ込んでいる。

「伝吉さん、伝吉さん」と、なにかと伝吉を頼りにしているのだ。

そんなこんなで、幸右衛門は奥のお寺に日参する。

「かかあ、植木に虫が付いたら、おれは植木屋だからなんとでもできるが、娘に付く虫はおれの手に負えねえ。娘屋じゃねえからな」

幸右衛門、ばかなことを言っては、おさじに自分の思いを話している。

聴いた女房は大きくうなずく。

そばのおみつも、まんざらではないようなそぶり。

それを見た幸右衛門は、善は急げと、奥のお寺に飛び込んだ。

「伝吉さんをおくれ」

藪から棒の申し出に、奥のお寺の和尚はいぶかしむ。

「伝吉は、さる武家の嫡男で修養のために預かっているだけなのじゃ。婿養子に入るなどできない相談じゃな」

素っ気ない返事に、幸右衛門は意気消沈して家に戻った。

こうなれば、作戦変更。

既成事実を作るしかない。

「これだ!」

幸右衛門は一計を案じて、おさじに話した。

その計略とは。

伝吉を家へ招待して酒席を設ける。

最初は4人で歓談する。

すぐに夫婦は用事を言い出して中座する。

おみつと伝吉だけに。

二人きりでのっぴきならないかかわりをつくらせちまおう。

以上、計略完了。

ある日。

伝吉が招きに応じて、幸右衛門の家にやってきた。

「おさじ、湯屋で向かいのばばあと待ち合わせてんだろ。早く行ってこい」

「伝吉さんが来るというので今、行ってきたところですよ」

「ばかやろ、おめえがめかし込んでどうする。もう一度、湯のはしごをしてこいてんだ」

幸右衛門、女房のおさじを外に出させる。

伝吉と一献やりとりしたところで、今度は幸右衛門。

「あ、いけねえ。得意先へ植木を持って行くのを忘れちまった。おれも中座するが、娘と続けておいてくだせえ。すぐに戻ってきやすから、待っといておくれよ。……だけど、そんなにすぐではありませんぜ。なにかをする時間はたっぷりあるてもんで。うふふ。娘をよろしく、で」

そう言って、幸右衛門は外へ出た。

幸右衛門は裏へ回って、焼き板塀に顔をくっつけて節穴から部屋をのぞく。

顔を黒くして自分の家をのぞいている幸右衛門を見て、近所の連中がけげんに思う。

そこを幸右衛門、「えへへ」と笑ってごまかし、さらなる二人のようすをうかがうことに。

おみつと伝吉、二人は仲睦まじく話をしている。ただそれだけ。

おみつが酒を断るので、伝吉も酒を控えて、二人の気分は盛り上がらないでいる。

伝吉がおみつの手でも握ったら、とたんに飛び込んでいって、めおとの約束をさせようかと。

そんな幸右衛門の思いも、はずれる。

「娘に酒を教えておけばよかったなあ」

幸右衛門は、いまさら後悔しても手遅れだ。

やがて伝吉がおみつに言い出す。

「親方、門遅いですね。ぼちぼちおひらきにしましょうか」

そう言って、伝吉は腰を上げるしまつ。

おみつおみつで、ぼーっとして、なにもせずにただ見送るだけ。

「ばかやろ、引き止めろてんだ」

幸右衛門が胸の内で叫んでも、もう手遅れ。

作戦はみごと、失敗に終わった。

そこへ、湯あたりしたおさじが、ふらふらになって戻ってきた。

「どこへ行ってたんだよ。おい。この大事な時に。おめえのしつけがよすぎて、ぶちこわしだぜ」

幸右衛門は、おさじにうっぷんをぶつけるだけで、もう、あとのまつり。

数日後。

向かいのばばあが駆け込んでくる。

「おみつちゃんが身ごもってるよ」

おさじはびっくり。

「なんで」

「なんでって、湯屋でたしかめたんだよ」

その顛末を聞いて、激怒する幸右衛門。

おさじは幸右衛門をなだめて二階へ上がらせる。

はしご段の下で、幸右衛門に聞こえるように、おさじがおみつをただす。

娘ははらぼて(妊娠)を認めた。

「相手は奥のお寺の伝吉さんです」

母親が驚く。

「なんだって。相手は奥のお寺の伝吉さんだって?」

おさじが大声で叫ぶと、幸右衛門が二階から転げ落ちてきた。

「おお、おみつ、よくやった。よく取った。今から奥のお寺へ行って話をまとめてくるぜ」

幸右衛門は外へ飛び出し、奥のお寺に向かっていった。

「和尚さん、伝吉さんを養子にもらいたい」

「あれは五百石の家督を継がなくてはならんのじゃ」

「うちのおみつは、はらぼてになっちまって」

「なに、伝吉があんたの娘のはらを……か」

「大きくしてくれたんだ。うちの根分けから接ぎ木から、みんな仕込んで、な」

「それはありがたいことじゃが、あれは五百石の家督を相続しないと」

「それもなるようにする。五百石でも八百石でも継がせるんで」

「いくらなんでも、お侍の家を取ったり継いだりは」

「取ったり継いだりは、うちの秘伝なんで」

【しりたい】

オチが不思議

オチがなんだかわかりにくいです。

要は、幸右衛門が段取りする日の前から、伝吉とおみつはできていた、ということなのですね。

「案ずるより産むがやすし」とは、まさにこのことでしょうか。

噺の背景

もとは上方噺です。

ところが、明治期に東京に移ってきて、いかにも江戸風の噺にさまがわりしました。

それというのも、江戸の八割は武家地(六割)と寺社地(二割)がしていて、この大半は庭があったわけですから、植木の需要はかなりのもとなっていました。

足軽や同心のような下級武士でも宅地には庭を持っていたわけで、彼らが庭を利用した植木(園芸)を内職(副業)に精出していたからです。

江戸の町では、江戸時代の前期には椿、桜、つつじなど花木中心でしたが、後期には菊、朝顔、桜草、菖蒲など花卉(くさばな)中心に流行が変わっていきました。

前期では、染井で多種の花木が栽培されて、駒込、千駄木、根津といった本郷台地の東斜面に広がりました。

後期では、本郷台地西斜面での菊、堀切での菖蒲、巣鴨、庚申塚、板橋(中山道沿い)の農家が桜草を栽培して、街場に売りに行っていたのでした。

このような流れに追随するかように、江戸住まいの下級武士の間で、植木が副業として発展していきました。

武士は下級であっても庭を広く持っているものです。そこに植栽して売る、という応用をしたのですね。

好例は、大久保のつつじです。

いまの新宿区百人町ですが、江戸時代には、大久保百人組と呼ばれた、伊賀組鉄砲百人同心の組屋敷がありました。

彼らは経済的に困窮していました。

しかも彼らは組織的集団的行動に長けていました。

一糸乱れることなくつつじを栽培しては、観覧させたり売ったりして、小金を稼いだのです。

つつじは染井や巣鴨も有名でしたが、大久保に比べれば、その千分の一といわれるほど、大久保のつつじは第一だったようです。

江戸のこのような光景は、幕末維新期に来日したロバート・フォーチュン(1812-80、英庭師)やラザフォード・オールコック(1809-97、英医師、外交官)などには大いに注目するところとなりました。

フォーチュンもオールコックも、名うてのプラントハンターです。

やがて、ロンドンのキュー植物園や英ヴィーチ商会を中心とした、ヨーロッパの花卉ブームに大きな影響を与えていったのでした。

植木屋

植木屋というのは、庭園の管理、造庭、植物の育成、販売を、一括で行う職人をさします。

植物の形状を整え、もっとも美しい状態で花を咲かせる栽培技法、奇種植物の採集、新品種の創出など、時代ごとの状況や流行に応じて、園芸にかかわる技術と美意識をたかめていくのが、当時の植木屋の役回りでした。

このように、たんなる職人とも言い難く、花木・花卉にかかわるすべてについてのめんどうをみるのが、植木屋という職業の本質でした。

言い方を変えれば、対象となる事物を総合的、総括的にかかわるのが当時の職人だったということなのでしょう。

この噺は、東京に移り上方噺を活躍した二代目桂小南(谷田金次郎、1920-96)がやっていました。師匠筋の二代目桂小文治(稲田裕次郎、1893-1967)の型を引き継いでいました。

![]()